六千字的短篇小说,放在中国历史中1884年“甲申教案”的大背景,描写了一个小人物如何被改变,为梳理历史,反思和剖析跨文化宣教中的张力都提供了生动的案例。

光绪十年,即公元纪年1884年,法国人炮轰福建水师。

同年10月4日,周六晚,月食夜。

浙江,温州,城中各处焰光冲天。

起火点包括花园巷基督教堂、城西礼拜堂、周宅祠巷天主教堂等六座教堂和外国教士的住宅。此外,因中法战争怒火烈烈的中国民众还捣毁了鸥海关的物品和档案。

是夜,在周宅祠巷天主教堂隔壁,一位老妇人家的灶房中、柴堆里,意大利神父董增德(D. Y. Procacci)藏身其间。

外面的吆喝声、搜捕声,以及心爱的堂舍在火中燃烧的“毕剥”声,清晰地钻进董增德的耳朵,与大地的颤抖、烟味和热度一起摧残着董增德的精神。

硌人的木柴和早已麻痹的身体又增加了他肉体的痛苦。

董增德的灵魂亦在呻吟:总部的期盼、先辈的奠基、自己多年的心血正付之一炬,自身的处境更是岌岌可危。一夜之间,董增德几乎感受到犹太圣殿被毁时,犹太人随走随哭的悲痛。

这个远渡重洋来到中国,当时不过三十四岁的年轻神父在柴堆里吞声忍泪。

他此刻还不知道,他与这堆柴禾的缘分长着哩,直到第三天他才能脱困,就像他的主第三天才复活走出坟墓一样。

将董增德藏在家中的老妇人,是位名副其实的“异教”徒。这位阿婆八十有余,满头银发,身如枯柴,但身体硬朗、精神矍铄,常常跟人吹嘘自己年轻时“三榔头都夯不倒”。她寡居多年,是周宅祠巷的精神领袖,除了精通缝纫、编织、腌菜等家务技能,还对红白喜事、动土搬迁等规制如数家珍。

但董增德心里对这位老人并不充满敬意,不过这也情有可原,毕竟这位阿婆不是通常意义上人们期待的那种邻居。

与天主教堂毗邻而居这么些年,此阿婆始终坚持不懈地做一件事:隔三差五怒气冲冲直奔教堂,将大门拍得噼啪作响,并在外头高呼大喊,直到董增德遂了她的意,随她去看她被教堂损害的利益。

从晾晒的蔬菜干生了霉菌、蒸的馒头独独有一个没有发酵起来这等充满迷思的迁怒,到教堂遮挡阳光,唱诗祷告的声音影响到她的生活这等有理有据的怪罪;从教徒在聚会结束后堵在巷子里这类可以调解的矛盾,到教堂的存在破坏了风水这类无法解决的矛盾;从隔三差五涌出的新问题,到催董增德将教堂搬走的老生常谈——董增德来温多久,阿婆就“维权”多久。

道歉也好,赔偿也罢,阿婆提起董增德和他的教堂,仍咬牙切齿,道:“恨死我了!”

在今夜之前,董增德心中排外反教的“先锋”非阿婆莫属。

若是有得选,董增德无论如何也不会去阿婆门下“自投罗网”。但事发突然,董增德睡得正香,被喧哗和捣门声惊起,本打算报官求援,但从窗子里瞅见前面教堂已经着火,幢幢人影持火把包围了教堂,且抛掷大小石块如雨。慌不择路的董增德翻过唯一不临街的院墙,狼狈不堪地跳进老邻居的院子。

当时院中似乎无人,董增德蹑手蹑脚走到门后,忧心忡忡地发现此门外也甚喧嚷。不得已返回院中,进退两难之间,突然一只手从身后攫住董增德,同时有人低喝一声:“呔,你往哪里去?!”

董增德吓得魂飞魄散,嗓子眼里卡着一句切情切景的中国话——“吾命休矣!”

不足一米六的阿婆一手揪住董增德的后领,一手反剪董增德的一条胳膊,将人高马大的意大利人押进灶房。其后又扒开柴堆,将意大利人填入其间,复又盖上一层柴禾。

阿婆离开时,董增德清楚听见她锁门的声音,心想阿婆定是将自己先关在此处,随后便去将焚烧教堂的人引来。

董增德想做祈祷,但心乱如麻,拉丁语“仁慈的天主”与中国话“吾命休矣”在脑袋里打架。

不多时,阿婆又回来了,手里还拿了三样东西:一把盛满水的茶壶、一个方便的马桶、一件去世丈夫的旧衫。

阿婆把董增德从柴堆中拽出来,将茶壶递给他,看着董增德“咕咚咕咚”地饮水,嘴里嘀咕道:“可怜,可怜见。”

董增德头发蓬乱,脸上身上多处刮蹭,又披上既肥且短的中国长袍,滑稽可笑的同时,生出一种破落乞丐相来。

阿婆念叨着“可怜”,啧啧咂嘴,不住摇头。

在阿婆的协助下,董增德再一次藏进柴堆。此时董增德早已知道,阿婆是帮助自己,于是董神父红了眼圈,十分动情地透过木柴的缝隙对阿婆说:“您冒着生命危险收留我,我不知道怎么向您表达感激,只能为您的平安祈福,愿天主保佑您!”

阿婆先是木着脸,随后从鼻子里“哼”出一声,接着下巴抬高,斜睨董神父,不屑一顾地说:“天主堂烧了,你的天主自身都难保,上哪保佑我去!等风头过去,你就打哪儿来回哪儿去吧,回你们番国找点正经事做做,人高马大的!”

董神父被噎得感动的泪都流回去了。

这一夜最是难熬,董增德于后半夜迷瞪了一会儿,但睡得很浅,醒来时天依旧是黑的。晨祷之后,董增德想清了自己的处境,做了两个重要决定,其一就是向阿婆传福音。

自董增德来温,便在阿婆这堵铁壁上撞得灰头土脸,但阿婆如今做出“好撒玛利亚人”般的壮举,董增德深感阿婆的行为与信仰精神的契合,因此对向阿婆传福音信心陡增。

董增德畅想的时候,朝霞初生,阿婆也起来活动了。做完清晨的家务,阿婆手脚麻利地炒了粉干,于是董增德得到了一份热气腾腾的温州早饭。

两人在灶房用餐期间,董增德有些激动地讲起好撒玛利亚人的故事,刚开了个头,阿婆就打断,咂嘴道:“唉,怎么觉得有点淡?你吃淡不淡?”董增德勉强笑着回答:“不淡。”顿了顿,又要继续讲下去,阿婆却站起来,说:“我还是觉得淡。”于是去灶台旁添了一小撮盐。董增德默祷两句,鼓起勇气继续,却把“好撒玛利亚人”的故事讲得七零八落,感动自己的感动也早溜得干干净净。

阿婆吃完早饭,将碗一摞,打了个响亮的饱嗝,以招牌的斜睨表情,不以为然地看着董增德,说:“你讲的什么?什么‘马’,什么‘油’,俺听不懂,你成天在前面番人馆里就跟人叨咕这个?”

董增德默然。

外头民众搜捕番人的行动仍在继续,董增德还是不能离开。虽然已经欠了阿婆救命的恩情,却还有一件迫在眉睫的事需要阿婆帮忙。

这件事是今早董增德做出的两个决定之一,不过向阿婆布道的不顺利,似乎让这一件也蒙上了忧伤的阴影。

董增德极赧然地请求阿婆去寻一位名唤某某的本地信徒,将自己的情况告知这个某某,并拜托此人到衙门那里,将一切转告知县,官府必会有所行动。

阿婆听完,二话没说就做了出门的打扮,麻利地离开了。

阿婆离家的时候太阳尚未高升,董增德在上锁的灶房里焦急地等待。

太阳缓缓跨过整个天穹,最终没于西方。白日将尽,余晖暗淡时,阿婆还没回来。

星星上升,星宿旋转,董增德在黑暗的灶房里,祷告一会儿昏睡一会儿,做的梦时好时坏,心中一会儿平安一会儿恐惧。

后半夜时,董增德听见几个人窸窸窣窣进了院子,他正庆幸自己谨慎地躲在柴禾中,灶房的门开了,一声盼望已久的轻唤:“在哪儿呢?”

董增德小心翼翼拨开木柴,不甚利落地钻出来,热泪盈眶地低声说:“我在这儿!”

与阿婆一同到的是永嘉知县派来的两位衙役,他们接到吩咐,趁夜深人静行动,一旦找到董增德,立即将其送至江心屿的英国驻温领事馆避难。

匆匆同阿婆作别,董增德趁天色未明,赶往江心屿与英国海关人员及其他宣教士会合。直到这时,董增德才知道自己竟是这次动乱中最后一个被找到的外国“失踪人员”。

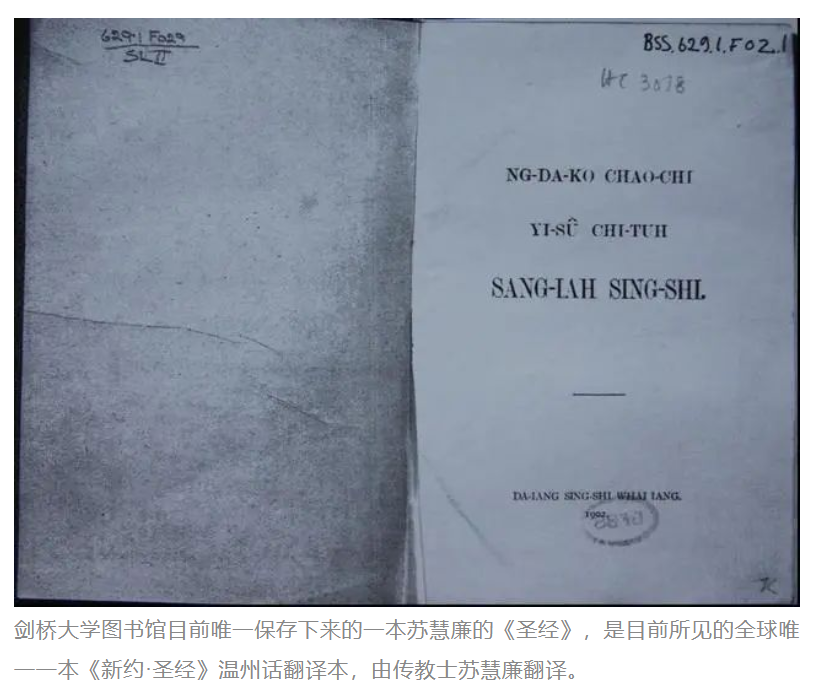

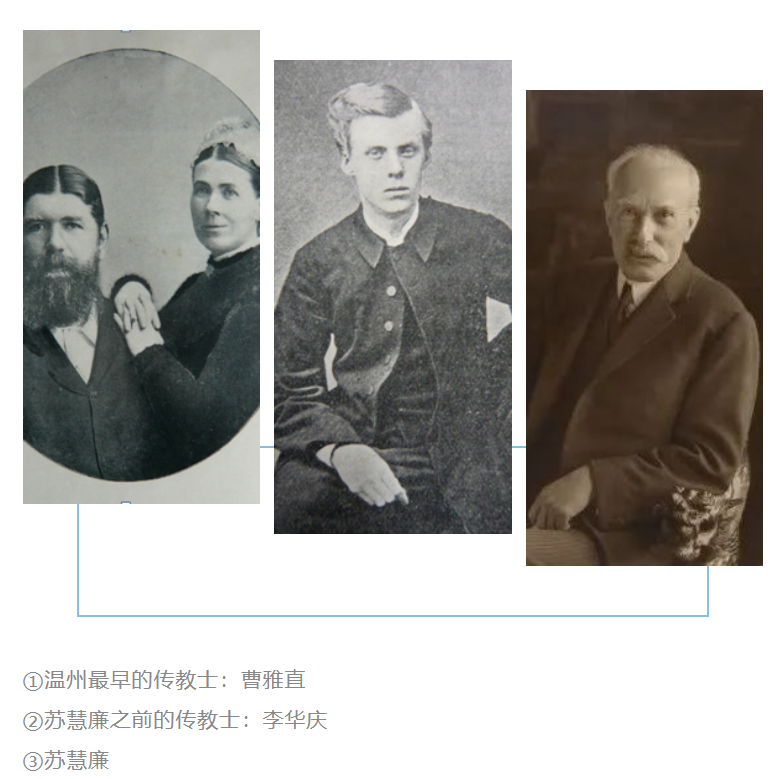

在这之后,董增德与许多赫赫有名的人物——英国驻温领事、汉学家庄延龄,首个来温宣教士曹雅直,偕我公会宣教士苏慧廉,在宁波开设第一家西式医院的医疗宣教士玛高温等——乘“永宁”号客货轮从温州撤往上海。

一路上,董增德所穿阿婆丈夫的旧衣服给庄氏留下了深刻印象,庄延龄在1903年出版的《中国的过去与现在》一书中特别提到了这件袍子。

也是多亏“永宁”号上的三位宣教士,董增德才了解到离家那日阿婆的英勇行为。

教堂起火那晚,曹雅直、苏慧廉、玛高温三位便舍了住所,奔至永嘉县衙门避难,追踪而来的民众群情激愤,为防生乱,知县下令关门阻挡人群。

第二日傍晚,阿婆来至衙门前时,县衙依旧朱门紧闭。阿婆锲而不舍地敲了半个时辰后,不堪其扰的知县着人门开一线,将闹事者拿进衙内,复又将门关闭。阿婆毕竟是小民,骤然被拖进衙门,骇得挨了几板子才颠三倒四地将事情喊出来,但打已经挨了,且年纪又大,受的惊吓不小。

永嘉知县听完阿婆陈述,便请出曹雅直等三人共议如何救援董神父,故此三位宣教士能补上这段始末。

尽快返回温州的董增德本想第一时间去拜访阿婆,却怕别人看出端倪,于是如初来乍到一般,给整条巷子的邻居们挨个送上礼物。至阿婆家叩门时,阿婆开门,一见到董增德便眉开眼笑,说:“回来了,俺还担心你不来了呢!”

见阿婆的态度转变如此之大,董增德正受宠若惊,阿婆却音调一转,恨声道:“好好好,来得正好,俺正愁没处说理,你来看,你来看!”说罢,将董增德揪至院中一棵栀子树前。这棵栀子靠近和教堂共享的北墙,被那夜的大火熏得极为憔悴不说,且被逾墙而下的董增德压断了几根大枝,虽经过阿婆精心修整,如今仍是奄奄一息、病骨支离。

这棵栀子是阿婆的心头宝。若是几个月前,董增德见到这棵栀子因自己的缘故受害至此,一定战战兢兢,嘴里默祷“上主怜悯”,心中呐喊“吾命休矣”。但如今,董增德不仅不怎么害怕,还因阿婆熟悉的谴责声有些感动——许是因为眼前火冒三丈的人曾对自己嘟囔“可怜、可怜”,于是威严便大打折扣了。

董增德打开自己的手提箱,将洗得干干净净,叠得整整齐齐,且用牛皮纸包好的旧袍子递给阿婆。

阿婆质疑地瞟了两眼,说:“这是什么?”。

“是您借给我的,阿公的袍子。”

“哦,你拿去穿就是,还还回来做甚?那天不穿得挺好看的吗?”

董增德想起“永宁”号众人对自己的穿着展露的善意笑容,委婉但坚定地拒绝道:“它有一点短。”

“哪里短?!”阿婆动手拆开牛皮纸,势要将袍子拿出来比对,“你穿的时候我见过,不短的呀,而且我家老头也是高高大大的,不比你矮——”

包裹的牛皮纸打开,旧袍子底下有一物件,在阳光下乍现绚烂色彩,活灵活现地诠释了什么叫作熠熠生辉。这件珍贵的物品不久前才和董增德的其他物品一起从意大利寄到上海,价值百两,董增德曾跟朋友开玩笑说,这是他除了信仰之外,第二贵重的财产。

那是一块产自威尼斯,堪称艺术品的绝美绣毯。

阿婆瞠目结舌。

董增德春风满面地说:“这是送给您的。”

明亮的颜色映在阿婆浑浊的眼球里,斑斓的光淬在瞳孔上。阿婆将袍子随手搭在一旁,把毯子拿在手中,对着光仔仔细细地查看针脚和流苏。见阿婆如此爱重,董增德不无遗憾地想,如果他也能这样直观地展示他第一贵重的财产就好了,毕竟只有那份财产才称得上无与伦比,如同能让人欢喜变卖一切的“藏在地里的宝贝”或“宝贵的珍珠”。

“您喜欢吗?”董增德禁不住多此一问。

阿婆将目光从毯子上移开,抬头,用董增德再熟悉不过的倨傲眼神,将董增德犀利地打量一番,又将手中毯子看了又看,最后将它还给董增德。

“俺不要。”

“什么?!”董增德震惊又伤心。

“你看看俺们家,”阿婆毫不动摇,“哪里配得上这个?”

董增德慌慌张张地回答:“配得上,配得上,哪有您配不上的东西?!”

阿婆的嘴角稍稍松弛,董增德微松一口气,继续说:“女王也好,西太后也好,绝不可能比您更勇敢、高尚!您为我做了那么多,如果连一件礼物都不愿收下……”董增德哽咽了,“我还能怎么报答您呢……”

“哼,胡说,净是胡说!什么报答,一点事也值当?傻了吗,傻透气了?”阿婆的态度依旧傲慢,但是语调却听不出不悦。

“俺是真不要,你看看这家里,”阿婆对着院子指指点点,“就我一个,忙里忙外,哪能忙得过来!上头的瓦你看掉的,这边,还有那边,哎哟哟,这里又是什么时候没的,我才看见,这不毁了吗?!多难看,早就该修,但哪里顾得过来!每天天不亮就起来,忙到天黑才歇脚,有时候还摸黑浇个菜。房子就跟人一样,老丑老丑,老了就丑了,配不上这东西。你不是要盖新教堂嘛,等盖好了,放你新房子里正好,你拿去用吧。”

董增德心知阿婆不是客气,他缓缓接过毯子,站在原地,哀悼这第二财产跟第一财产相同的命运——被阿婆毫不留情地拒绝。

当董增德杵着出神时,阿婆将那件长袍在董神父身上来回比划,硬说合适。董增德不得已,再次套上袍子,将袍子刚刚及膝的样子指给她看。这下阿婆无法诡辩了,她绕着董增德走了两圈,为董增德的样子咯咯大笑。

阿婆笑的时候,脸上所有纹路都向上扬起,眼睛因为湿润的缘故柔和明亮,显得慈爱极了。

董增德第一次见阿婆因为自己的缘故如此开心,他有一点迷茫,但更多的是欣喜。

“是真的不行。”董增德故意走来走去,阿婆看着袍子下露出的不断摆动的小腿,笑得用手绢不住抹眼泪。

此后,董增德好像终于有点明白阿婆了。

一次阿婆怪腔怪调地对董增德说:“你长这么高,却不会做瓦工活,不是白长了吗?”

董增德弄清楚什么是瓦工之后,便登门对阿婆说:“您终于要修屋顶了?我可以!天主为何让我长这么高?除了修屋顶还能为什么!”

尽管交了学费,跟着师傅偷偷学了几天,董增德依旧将阿婆家的屋顶补得犬牙交错。阿婆当时虽将董神父贬得一无是处,但事后又逢人夸赞:“虽然瓦片排得丑,但屋顶从那之后再也不漏水了,可见番人也能干活,只是不如中国人细巧。”

这话传到董增德耳中,董增德不住为不漏水的屋顶感谢天主。

教堂尚未重建的日子,董增德暂将礼拜地点搬到别处,不想阿婆拍门的频率如旧,只不过从“投诉”变成以细碎琐事唤董增德帮忙。董神父在温期间除了修屋顶,还习得了团青团、包粽子、挑海鲜等独步意大利的技能。

有一天,阿婆上门,董增德正主持礼拜,于是阿婆坐在后排听了一小会儿,但很快坐不住离开了。

事后阿婆对董增德抱怨,说:“你怎么没讲那个‘马’和‘油’了,上次那个‘马’和‘油’不是挺有意思的?”

董增德说:“你想听,我现在讲?”

阿婆顿时忸怩,说:“俺不听,俺们中国的故事有意思多了,你们故事里有仙女吗?”

董增德摇头,阿婆得意,说:“你看吧。”

之后,阿婆偶尔参加礼拜,虽仍在讲道时开溜,却很爱听唱诗。

董增德便在去阿婆家的时候携一本赞美诗,两人常一边干活,一边唱诗。董增德是经过训练的优美男中音,阿婆则和当时的中国人一样,咿咿呀呀只会唱五声音阶,但阿婆自信满满,经常觉得董增德唱得不对。

就这么唱着唱着,常来阿婆家学活计的大姑大姨有好几个都成了信徒。

又过了两年,阿婆教会中的熟人越来越多,在几个年纪相仿老姊妹的陪伴下,阿婆连讲道都能从头听到尾了。

时光如梭,光阴似箭。

光绪十四年,即1888年,周宅祠巷天主教堂终于开始重建。

同年,九十高龄的阿婆在全体信徒的见证下,于意大利籍天主教神父董增德手下受圣洗礼。

圣礼结束,董神父含笑问其皈依天主的感受,阿婆想到三次倒在自己额上的圣水,道:“冷死啦!”

获奖感言

《老妪与宣教士》的事件固然是小心考证了史料的,但两位主人公的性格原型却是我和我的奶奶。

里面自我感觉良好且怂的宣教士是我(绝不是董增德神父),而那位何止能顶半边天的强势老妪则是我的奶奶。

这篇小文是我的自省,也我是对奶奶的告白,我多希望我的奶奶能如那位温州阿婆一样蒙招被选啊!

但不论如何,上帝爱我的亲人,比我自己更深。

感谢上帝,全是始于祂也为了祂,永远光芒四射,纯全美丽的我的主。

我用诗人的诗句对我的心说:

看着祂吧,我的眼睛,

人间没有什么可以同祂媲美。

看着祂吧,诸友!看啊!人间可没有什么可以同祂媲美!

首先我要感谢“创世纪文学奖”组委会和莫非姐对我的信任,连续两届邀请我作为大赛的评委,这是一项殊荣,也是对我的鼓励。虽然我是一个评委,但我认为自己更是一个学生。

参与创世纪文学奖事工,首先让我学习到各位同工对使命的忠诚和默默的奉献,这是华人基督徒作家最需要的。我个人的体会是,无论得时不得时,我们都要写下去。最后让我们走到底的不是才华,也不是学识,而是坚持!这种坚持,是对上帝的使命与圣灵的带领全然谦卑顺服;这种坚持也是对自我的生活计划、文学梦想,甚至是思想审美的全然放弃。只有这种坚持,才能让天父的旨意全然占有我们,让基督生命的馨香充满我们的心思意念,并溢于笔端。

参与创世纪文学奖事工,让我在众多参赛作者身上看见勇气与努力。写作是孤独的,基督教文学的写作尤其孤单,鄙夷、指责的很多,喝彩、鼓励的不多。不仅在文学界我们是边缘,在教会我们也是边缘。常常我们身边只有主,只有主知道我们每攀登一步的艰辛。

然而,我们是最不能陷入自怜的一群人!在这场属灵战役中,祷告者、握笔者都是插入敌军阵营的尖刀班。我们需要具有大卫勇士们的勇气,为基督所向披靡。当我阅读你们的作品时,我看见耶和华的大军,感受到我们是彼此相连的肢体,是生死与共的同袍。因为有彼此,这条路不孤单。

这些日子正是我写作最疲惫、艰难的时候,甚至瘫在黑暗的洞穴中害怕继续前行。当我读你们的参赛文章,就仿佛听见主说:“你在这里做什么?我在以色列人中为自己留下七千人,是未曾向巴力屈膝的,未曾与巴力亲嘴的。”你们参赛的勇气,你们不断突破自己、突破已有的基督教文学框架的勇气激励着我,我为你们感谢天父。

这届的小说作品比上一届的,在思想深度和文学表现上都上了一个台阶,多篇作品难分伯仲。虽然我们评了首奖,但“文无第一”,许多篇作品都各有千秋。首奖《老妪与宣教士》更为成熟、完整,然而有的作品虽然目前不够成熟、尚有改进的空间,但其创新的勇气和独立的思考对未来的信仰小说创作极有意义。我盼望参赛者忘记名次,牢记使命,珍惜圣灵对你独特的感动与带引。

本届创世纪文学奖小说首奖颁发给《老妪与宣教士》。这篇六千字的短篇小说,以中国历史中1884年的“甲申教案”为背景,通过描述天主教宣教士与中国老妇人的故事,呈现出宣教士当时的处境、基督信仰走近中国百姓时的文化障碍,以及地方官员在教难中的态度与角色。为梳理历史,反思和剖析跨文化宣教中的张力都提供了生动的案例。

对小说中两个人物的描述都能立得住,内在情绪逻辑、思想逻辑,与外在情节发展和人物命运都相对合理。小说中的阿婆刻画得尤其生动,几乎呼之欲出。人物内在与外在的逻辑合理性是小说创作非常重要的部分,即便是非常巨大的思想转变与惊人的戏剧化情节,小说家都要细致地处理逻辑合理性。

这篇首奖的小说也还有可以提高的空间。一是人物的内在张力不够,人性挖掘还可以更深入、有更多层次。二是这种比较传统的叙事写法,用在中长篇小说上相对更合适,但用在短篇小说上,就略显缺乏现代短篇小说的寓言性、诗性和哲理性。

另外,董增德是一个历史人物,如果事件和阿婆完全是虚构的,并且没有历史原型,那么这里呈现出来的更多是当代人的想象,意义相对弱了些。如果有历史事件原型,建议加注。小说的题目也可以更加文学化,更吸引人。

最后,盼望有更多作者来书写中国历史中如云的基督生命见证人,基督的福音正是借着这些真实的生命扎根于中国大地;属灵的争战,人的罪性与神的救恩,天国降临人间的荣光,也正是借着这些真实的事件呈现。

愿上帝使用我们的笔,揭开遮蔽的历史与现实,洗涤文化,唤醒灵魂。