奇幻文学是传递真实的媒介。那么,东西方奇幻文学有何不同?基督教奇幻文学的遗产有哪些,对奇幻文学又有怎样的争论?

我是谁?从哪儿来?将如何活?这些问题都可通过回顾、审视并书写来得到答案。欢迎查看文末海报,了解W250《回忆书写课》。

奇幻文学的主要成分,是神话与古代传说。仔细想想,神话为何叫“神话”呢?是神说的话?还是,人为寻找神、摹拟神所摸索出来的一套说法?

全世界各地都各有神话。希腊有希腊的神话,印地安有印地安的神话,中国有中国的神话。神话中谈到创世(如盘古开天)、人的起源、如何战胜命运(如精卫填海)等等。它不是信仰,但可以满足许多信仰方面的需求。

因为人对不可知的神有了解的欲望,于是会想用各种想象诠释那神圣不可知的力量。神话学家约瑟夫·坎伯(Joseph Campbell)形容神话是“上帝的面具”(这也是他一本书的名字),表示神话是一个关于藏在可见世界背后事物的隐喻,是帮助我们发现内在自我的线索,是追寻体验人生的意义。

也可说,神话是对永恒的乡愁,是人们重新走上了获得灵魂和本质的道路。

所以却斯特顿(G.K.Chesterton)说神话是一种寻找(search),结合重复出现的渴望与怀疑。在寻找一个地方的想法中,混合最饥渴的诚恳,与对所找之地最黑暗、深层和神秘的轻浮。这可能是奇幻主题总和一条路有关的原因。却斯特顿还形容神话是“铺垫”(foreshadowings),是对那真正真实的铺垫。

其他基督徒作家如托尔金(J.R.R.Tolkien)和鲁益师(C.S.Lewis)也都认为神话是传递真实(Reality)的媒介,富有神圣力量的痕迹,是永恒在时间中工作的真正显示,是神传递给人的好梦。这是为何许多异教神话中,也有神死而复活,且神的死可以带来人的新生这一说法。因此,这让基督徒作家可以借力使力,把握奇幻文学的特殊体质,写出许多富有基督教色彩的好作品。

也因着同样原因,奇幻文学也成为其他宗教的承载体。中国的许多古典小说,如《红楼梦》《西游记》《三国演义》《金瓶梅》,或《水浒传》《封神榜》等,全属奇幻体。其中带着轮回、转世、报应等佛教与道教的观念,对此我们不可小觑。

基督教奇幻文学的遗产

那么基督教呢?什么是基督教奇幻文学的遗产?在此介绍一些已在这方面努力创作的基督徒作家【1】:

- 但丁(Dante Alighieri,1265-1321)

《神曲》。写但丁自己一睡醒,即发现走进一森林,然后进入地狱、炼狱和天堂。

- 本仁约翰(John Bunyan,1628-1688)

《天路历程》。作者是用寓言故事法写基督徒的属灵经历——主角原本叫“无恩”(Graceless),信主后叫“基督徒”(Christian)——离家后,由毁灭城走向天国的经历。

- 乔治·麦克唐纳(George MacDonald,1824-1905)

《幻境》(Phantastes),《金钥匙》(The Golden Key)。作者用象征呈现属灵真理,而且作者视整个世界为圣礼的世界(sacramental),每天经验到的意象都可用为象征。

通常寓言故事比较属于知识性,直接比对,具体呈现教训。象征则不那么具体,可以有更多诠释的空间。《幻境》写主角安诺德在21岁时做了一场梦,由他的卧室失踪了21天。在梦中,他渴望并寻找一个叫“仙境”(Fairy Land)的地方,整个故事就在描写这一路的经历。

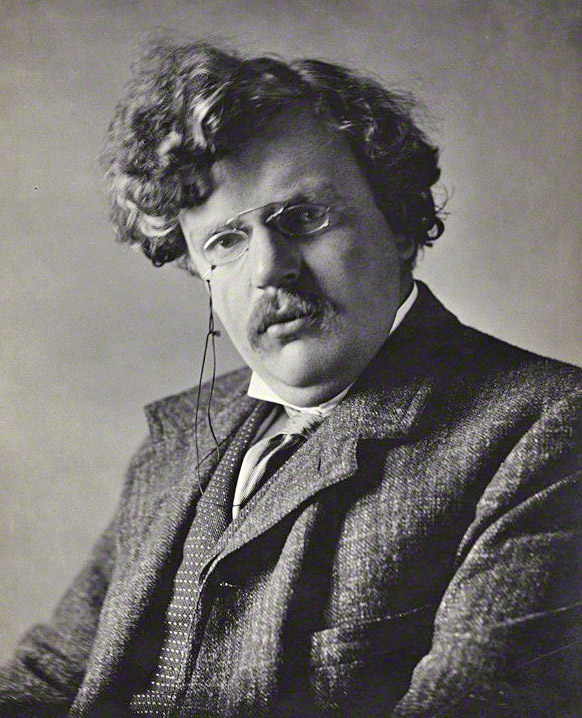

- 却斯特顿(G.K.Chesterton,1874-1936)

《星期四人》(The Man Who was Thursday)。作者用现代写实手法来书写日常经验,带出人同时想要推翻和敬拜神的吊诡。这在奇幻文学中是一个突破,因为场景就设在现代。故事是写一无政府主义委员会有七个成员,每一个人都用一个星期中的一天当作自己的名字。

主角是最新加入的“星期四”,很快他就发现每个人的身份都很值得怀疑。最后才揭露“星期天”的身份。整个书写是用侦探笔法,读来很有趣味。

- 查理斯·威廉姆斯(Charles Williams,1886-1945)

《万圣节的前夜》(All Hallows’Eve)。作者描写灵魂因着爱与邪恶势力(dark power)、巫术、通灵而有的对抗。

也写到人死后魂还未走。有两个因空难而死的女人,其中一个因对活人的爱和忏悔而得救赎,也战胜一个大法师想用邪术通灵控制整个世界的阴谋。场景设在现代。艾略特(T.S.Eliot)形容威廉姆斯是自由地出入这个世界与灵界。对威廉姆斯来说,物质世界与属灵世界之间没有边界。小说也有这个特色。一下人,一下魂,跳来跳去毫无困难。

- 托尔金(J. R. R. Tolkien,1892-1973)

《魔戒》(The Lord of the Rings)。作者用中土世界呈现旅程、试炼、拯救和舍弃等主题。

一开始有首歌:

The Road goes ever on and on, 这条旅永不绝,

Down from the door where it began. 大门外,从此始。

Now far ahead the Road has gone, 纵然前途漫漫,

And I must follow, if I can. 若能够,我愿紧紧跟随。

整个故事便是佛罗多(Frodo)要把魔戒送到可摧毁它的地方——“末日山”(Mt. Doom)。在过程中,人成长了,视野拓宽了,勇气也增加了。托尔金认为奇幻文学在它最高、最纯的形式里,会成为艺术、神学与人类原始欲望相遇和相交的地方。

对基督徒来说只有一个意义:奇幻文学是我们可以与基督面对面的地方。

- 鲁益师(C.S.Lewis,1898-1963)

《纳尼亚传奇》(The Chronicles of Narnia),科幻三部曲(Out of the Silent Planet,Perelandra,That Hideous Strength),《裸颜》(Till We Have Faces),《天路归程》(Pilgrim’s Regress)。

作者描写出于渴望(Schnsucht),人会想用各种方式寻求神。

《天路归程》这本书比较少为人知。是用本仁约翰的《天路历程》做蓝图,主角就叫“约翰”(John)。出于渴望而非恐惧,约翰离家去寻求真道。他现在开始过属灵的生活,因此必须重新踏上过去的旅程,再经历一次。一路上碰到历史爸爸、启发先生等。从清教乡(Puritania)出发又回到清教乡。

此外,还有麦德琳·兰歌(Madeleine L’Engle)写的《时间的皱褶》(A Wrinkle in Time),沃尔特·温杰林(Walter Wangerin)写的《敦牛之书》(The Book of the Dun Cow,无中文译本)《异象的哭泣》(The Crying for a Vision,无中文译本),罗伯·西格(Robert Siegel)写的《鲸鱼之歌三部曲》(Whalesong trilogy,无中文译本),汉娜·何娜德(Hannah Hurnard)写的《稳行高处》(Hinds’ Feet on High Places)等。

可以看到基督教奇幻文学已经开出许多灿烂的花朵,都是十分宝贝的遗产。

东西方奇幻文学比较

很久以前,在网上读到这段文字:

“华人向来有神仙鬼怪的体质,几千年来拥有丰厚的上古神话、佛道宗教思想和神话志怪小说等。种类繁多庞杂,有盘古开天这样的创世传说,也有如《西游记》般的神仙世界,更有无数从现实世界变异而来的神鬼志怪小说如《搜神记》《聊斋志异》及《封神演义》等。虽无法用‘架空的世界’这样严谨单一的定义来框架,却无法忽视其中浓厚奇幻气息。”【2】

可以说,中华是一想象力丰富的民族。如果要比较东西方奇幻文学,就脱离不了对各自深厚的文化背景的讨论。所以,有哪些不同呢?

1.华人注重人伦vs.西方重视自由平等

华人注重人伦,比如孔子说“君君臣臣父父子子”,孟子提出“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”五伦,以及后来儒家提出来的“三纲五常”等,都有着关系中的次序。即使是其他学派也非常注重人伦。

这表现在文学中,常体现出一种人在整体中的依赖关系,以及人对家、国、民族,乃至个人的兴衰荣辱、悲欢离合的关怀。这些常成为文学作品的中心主题。

也因此,华人奇幻文学中人物主角很多,西方主角则是以一个英雄为主。

这种思想发展出来,使得华人常借一些志怪故事,抒发个人的思想感情与对社会国家的忧思。

反之,西方文化从古希腊发端以来,就非常重视自由平等的概念。这些观念体现在奇幻文学中,便具有条理性和系统性的特征,且重英雄个人的行为、表现和自我内心的发现。

2.宗教主题和所重不同

东方奇幻中有长生不死、因果循环和六道轮回等思想,

西方奇幻中有天国、地狱、救赎、寻找和归家等思想。

3.故事场景和现实社会的关系不同

华人奇幻故事的场景,与现实社会紧密联系;西方的故事场景,则与现实没有一定程度的联系,而是纯然一幻想世界。西方奇幻文学常会把妖怪和人对立起来;而华人奇幻文学一般来说,各种各样的神仙鬼怪,常被视为现实人物和社会现象的一种投射。

4.救赎的力量来源不同

西方比较崇尚个人力量,东方奇幻则常要借助各种外力支援,因此造就东方奇幻中道具繁多的这一大特色。

基督教对奇幻文学的争论

我们的信仰对奇幻文学有许多争论。有哪些呢?

✨想象力被视为危险

17世纪发生的宗教改革运动,影响了整个西方央格鲁–萨克逊文化的发展。尤其是其中所强调的破除偶像,导致所有文学艺术形象皆被视为是走向上帝的阻碍。【3】“我们不需要任何走向神的楼梯”,路德宣称,“上帝借着祂的儿子耶稣来到我们中间。”

加尔文坚持,只有用话语讲道,上帝才能被真正认识。而所有的形象只会把人变得无知,不能真正体会福音的意义。因此早期走向神的方式,是上帝必须经由看得见的物质,才能让人走近;现在则讲究用内化与属灵的方式走向神。但若要能如此,早期的方式便必须被摧毁。因此,所有教导都被编成了教义问答和解经材料,并强调耳朵听,要比眼睛看重要。

在但丁的《神曲》里,原本还肯定人的爱和享受,是一种把灵魂领向神的方式;到了本仁约翰的《天路历程》,便开始对一切属世虚荣表示怀疑。也因此,艺术文学在基督教界被整个铲除,人们求真、求善,但不求美。成为真正阳春白雪似的清教徒。艺术想象,以及任何化神圣为形象的创作都被视为危险。反小说、反文学、反电影,都源由此段教会历史。

也因此,基督教运用艺术和文学表达信仰及传递力量的传统被铲除,,十分可惜!

✨对巫术、巫师、巫婆的恐惧

传统基要派对这一部分的文化特别恐惧。不准小孩在万圣节交换糖果,不赞成孩子看《哈利·波特》电影,怕孩子对巫术产生兴趣,沾鬼神之类的事。

然而在《魔戒》中也一样有巫术和巫师,为何有些基督徒又认为看《魔戒》没关系呢?所以也许巫师和巫术并非真正的问题,比较重要的是看作者的世界观,以及整本书的描写会把孩子带到哪里去。是会让孩子更靠近基督教价值观呢?还是更靠近属世价值观?

一般来说,年纪较小的孩子因对电影台词有好奇心,会想学着讲。而电影或文学中的咒语又比较容易上口,因此家长便需要小心。我家两个孩子在《魔戒》书和电影流行时,对其中的精灵语言(Elvish)皆可耳闻则诵。据说《哈利·波特》(Harry Potter)书中的咒语都有其根据,是真正邪术的咒语,父母便不宜打开大门任孩子不断地看和模仿。

如此说来,奇幻文学就像所有的文学小说一样,可被视为启发,而非教导。我们在阅读或观看时,无须把故事所言当作教义教导(doctrine teaching),我们只是被其启发,并被娱乐。求圣灵帮助我们在欣赏的过程中可以慎思明辨。也祷告有更多基督徒作者可以投入奇幻文学的创作,涉入基督教文学的未得之地。

注释:

【1】Rolland Hein , Christian Myth makers, (Chicago , Cornerstone Publisher, 2002)

【2】中国式奇幻——渊源流长的神话志怪小说,Sabina著。发信站: KKCITY (Mon Jul 23 17:14:46 2001) www.kkcity.com.tw。但这链接现在已不可考。

【3】‘ William A. Dyrness, Reformed’Protestant Imagining, Theology, News and Notes, Fuller Fall 2003)

作者介绍