作者写作时,“不安”总在不经意间来袭,它来源于外界的打扰,也来自于内心的不确定。不安是写作时的阻碍,却也是信靠祂的机会。你会如何面对不安的情绪呢?

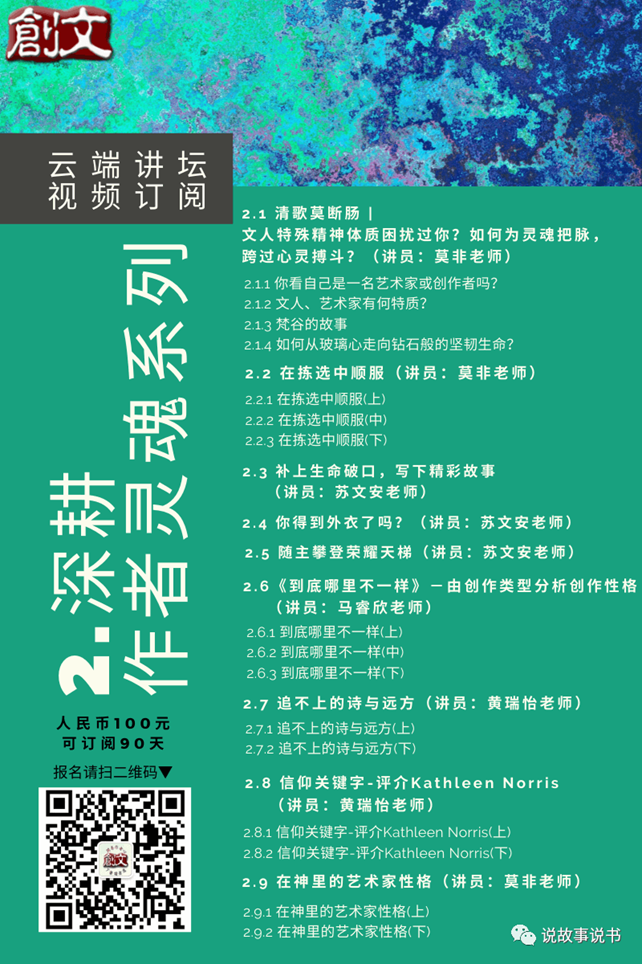

“文人气质”是否困扰过你?为灵魂把脉,跨越心灵搏斗,欢迎有兴趣者查看文末海报,了解《云端讲坛系列2:深耕作者灵魂》课程。

不安,你是一只蚊子,突然就厚脸皮地在我耳边唱起歌:“啦啦啦啦啦啦,来啊来啊,怎么不理我?”

你明目张胆地在我生活的空间里飞舞,骄傲地宣告你存在的自由,我若掉进你为受注目所设下的圈套,起来追赶,你会躲避,我却输掉了一身力气。

写作和“不安”怎相干?他们不单是敌人,根本就应该是对方世界的外星人。

作者,就是“坐者”,那坐得住,静得下,喜欢远离尘嚣,泡壶清茶,关上门,一个人坐在书桌前,用文字吞云吐雾的修士。

嘘……别吵!

为了阅读和思考,作者经常刻意把自己隔离起来,简化那些可能叫他分心的事物。我确定自己在房间里安了纱窗,弄了隔音板,上了锁。拒绝被打扰,好让自己能安心伏案,敲打键盘。

所以,当发现“不安”的踪影时,我努力假装它是幻影。

时间就这么多,动作要快,我打开电脑,把腰杆挺直,手指已经先在键盘上占位。打开之前写的内容,读了一遍,上回就写这样?我抓抓眼皮。

轻点,眼皮很脆弱,抓多了会皱。

我望着电脑荧幕,写得不多,还写得不好。但离该交稿的日子已经不远,这一段重写吗?那已经落后的进度就更加落后。不重写吗?下面能接得顺畅吗?能扭转情势吗?

忍不住又抓起背,天干皮燥,幸好抽屉里就有乳液,抹一下就行了。别犹豫,写吧!我边抓,边在键盘上敲敲打打起来。

写得顺时,一切静好,世界的烦躁都锁在房门外,与我无关。我以为不安被制伏,奉祂的名赶到猪群里,跌下山谷了。但卡住时,耳边嗡嗡叫魂:我在啊!我在啊!我从来没离开过。

我天性不爱攻击,能忍就忍,不忍就逃。我从不认为这是弱者的表现,而是作者必要的选择。力气就这么多,想写,就要对“使力”这件事吝啬一些。想把眼前这篇文章写得完整,就需要容许生活中许多人事物的坑坑孔孔。现实生活有风波时,不安跟着,我就让它当跟屁虫。背对着它,就是我最积极的抗拒表态。

但人还是人,颠簸久了,不安有时会从背后伸手勒住我的脖子,让我无法呼吸。

这样的日子还能写吗?我开始问自己,也往祂那儿瞄一眼。

蚊子在房间里容易追打,如果在整栋房子出没,就难以控制。不是我想理它,是它不肯离开我的眼界。

它引发的情绪像棉絮那么轻,可是飘进眼里,也会让人张不开眼。我越来越关注不安的存在,离开书桌的次数越来越多。

就像家中蚊虫多时,环境的清洁要被重视般,我终于听懂了“不安”的警告,开始起来打扫内在环境。

是生活的不确定感纠缠太久,是祷告后状况没好转的失望,是现实太纠结,心情太混乱,忙碌让我忽略了那些阴暗潮湿的角落。

成为祂手中的键盘,并不代表可以活成非人。宣教士过的也是喜怒哀乐、悲欢离合的生活,作者更是。

没人能完全阻挡各种难题发生,但我可以操练如何处理难题带来的忧虑,如果我愿意谦卑地接受“不安”的提点。

“你们要将一切的忧虑卸给神,因为他顾念你们。”这样一句熟悉的叮咛,从来不会像雨悄悄落下,就滋润了现实土壤。总要等我无力挣扎时,终于闭上眼,让这句话在脑海里震耳欲聋,重复播放,到成为口中不知不觉哼着的曲调。

原来“不安”也可以是善意的召唤:来,到我这里来。

*

文人的体质敏感,即使只是一点波动,也会引发不安的情绪,何况是现实里的海啸冲击!年轻时,我总认为写作就是要天时地利人和;人不定,就坐不住。于是我会花很多时间力气去打点自己,让己舒适,才开始动笔。

曾获2014年度卡夫卡奖,成为继村上春树后,第二位获此殊荣的亚洲作家,被誉为“荒诞现实主义大师”的中国作家阎连科说:

“作家是那种无论你多么幸福,他都是内心充满焦虑和不安的人。作家是那种世界上最爱自寻烦恼的人。没有焦虑,没有烦恼,就没有写作。没有焦虑与烦恼,也就没有小说的存在。之所以要写作,就是因为内心充满了焦虑和烦恼。”

这样的话不给我焦虑和烦恼的通行证,反而让我感慨万分。唉,比起我们这些异象使命满天飞的人,很多不为永恒使命书写的人,更愿意接纳现实的坐立难安,他们才是无论如何都要书写的人。

渐渐,我才明白:笔,永远不会主动起来带着我跑,我必须选择带着笔,在现实丛林里爬行。即使抓着笔的手,会同时被不安的情绪摇晃,也必须尝试书写。

文字工人,不是在自己的完善里跟随神,而是死命地跟随完美的神。与其一直专注于不安的情绪,不如把它当成促使自己倚靠神的机会,口吃般地吐露文字。

*

不安哪!你像蚊子。能看得见或听得见你让我心烦,但不见你则让我置身险境。因为冷不防,你会咬我几口,吸着鲜血的气味畅快离去。

我可以奋勇杀了你,但你的魅影会留下报复我。人面对疼痛,都想逃得越远越好,一颗止痛药吃下去,就算伤仍在,也可以暂时与它隔离。但你留的从来不是痛。你让我痒。

痒到让我不得不靠近你留下的墓碑,必须边恨边抚摸你的足迹,还逼我要温柔以对。倘若我拗起来,冲动地用暴力死命抓,你将在我肌肤上扩大占据的疆界,用一张涨得通红的脸向我示威。

除了现实生活带来的不安情绪,另一种不安来自“不确定”。

想写一个主题,不确定自己是否能写。想写一段往事,不确定是否记得清楚。想写一个很珍贵的经历,不知道文字功力会不会搞砸了它。

能写得出来吗?

写出来的东西值得发表吗?

文章是作者的心头肉,读者会专注地捧读?还是残忍地踏过去?

我曾把这种不安看为无能,把不确定当成没准备好。文字穿透岁月,我才明白,创意原本就是一盘生肉,一尾活蹦乱跳的鲜鱼;创意本身就是一种未完成,创作的过程“正常地”充满了不确定。

创作就是和“不确定”约好的拳击赛,无论怎么被对方击中,只要起得来,就能够赛下去。

的确,我记不得哪篇文章是在非常确定、非常自信、预备充足的状况下一路拍胸完成的。作者每次开始写一篇文章,就像大卫·李文斯顿走入非洲炎热的沙漠和潮湿的雨林,能事先预备好带着走的很少。每一段旅程,都是在忐忑的心情里,勇往直前。他的背包里,也有一样必备品,叫作“不确定”。

当然,作者并非钢筋铁骨,有时也会被不安的情绪咬得满腿包。痒,死不了人,却会让人不停分心去注意那该死的包。

写作经验并不会叫作者对他想要写的文章更有把握,只会让他在写写停停的过程中,更熟悉如何与不安情绪对峙;有时该进攻,有时得退防,有时中场休战。就算那情绪化身为二十个问号漫天飞舞,就算当中有些不确定咬了自己,留下几个包,避不开满腿红唇印又如何呢?学着像熟悉蚊子的人,懂得越抓越痒的道理吧!拿冰袋冷敷一下,别注意它,要习惯它。

作者不能把每次写作当成钢琴家开演奏会,苛求最好的状况,最佳的表现。现在很多人喜欢上课学写作,我则把每次写作当上课。相信上帝的教材准备好了,只要动笔,就可以开始学习。这么多年了,我总是用学生的身份写作,接纳自己里面的不确定,让那句“写得出来吗?”在书桌周遭飞舞。

诚实吧!坦然吧!就算发表文章必须用敬畏的心去认真对待,我也不再对自己做属灵喊话,假装那些不安的情绪都消失了,一切交托后,就行云流水,心旷神怡了。

不,我宁可面对自己的脆弱,带着自己的不确定爬行字里行间,允许不安,承认自己就是没有一气呵成的爽快;然后,在不安中,渐渐被祂训练出随时求告的口,和愿意聆听的耳。

“等我有时间好好静下来,再动笔。”这句话很多人想过,讲过。不太写的人,总想着写作是一场与世隔绝的修行,但美国作家、写作教师娜塔莉·戈德堡却告诉学生说:“不安的时候,坐下来写。”

*

有些不安正来自灵魂深处的召唤,是关住自己的四面墙上的裂缝。从裂缝里进进出出的爬虫让人不舒服,但是,当我突然看到虫子们走在细光的管道中时,才发现墙外正阳光普照。不安的裂缝,就成了走出自我的机会。

坦白说,作为一个文字工人,我有很多的不安来自书写信仰。

写给天国亲戚们时,这种不安比较微弱,虽然也担心各派各宗读者对我的文字太较真,但总是自家人,打打闹闹关起门来还是一家血缘亲,大不了远亲少来往。

写给没基督血缘的人就不是那么一回事了。文化背景要考虑,语言要拿捏,内容要谨慎;希望人家读得懂,那只是起步,能读明白、同意,还要被打动,才是层层关卡、层层难。唉,写时那不安,真像第一次出国的人碰到老外,无论之前预先背了多少单字,学了多少当地风俗习惯,都仍嘴角发颤,声音虚弱,傻笑加苦笑,半天开不了口。

当年,我委身写作的初心,是透过文字,与不认识祂的人对话。多年来,我期待能够透过落实生活的文字触摸读者,希望自己作为真理的传递员,也要具备翻译属灵语言的能力。相对于言语交流,文字于我并非绕道行,反而是心灵与心灵之间最直接的路,一边披荆斩棘,一边前行。

既然服侍应该勇敢、义无反顾地冲,被拣选成为祂对这世界敲打的键盘之一,难道不是极大的荣耀吗?是的,太对了,只不过我常觉得这冠冕不镶钻石珍珠,而是由荆棘编成。

总卡在自己的有限和愚昧里,很多时候写到一些自以为很懂的真理时,斟酌着如何表达,才发现自己的理解不过是表皮熟了,扒开里面还生硬着的烤地瓜。

也有时候,我信心满满地选择一个主题,却在还没理出书写内容以前,自己就落入困惑中。

一次次,我越想挣脱自己的有限,挥开不安的情绪,我就越失去写作的动力,想钻回自己的舒适沙土里,假装不写也无所谓。

感谢“不安”逼得我低头,看见自己站错了位置。

原来,作者不是全知观点,文字的“我”,就像小说里第一人称的主角在讲述故事;“我”,代表的是一个角度,一个声音,而不是全知全在全能者。因此,我只需要把自己这个角度写好,写真。我是人,不是神。一个愿意拥抱面对真理时的矛盾和困惑的作者不单诚实,也很真实。心灵的对话,不是教读者怎样成为神一样的人,而是分享一个不完全的人如何渴望完全的神。

开创台湾小说首次被国外主流文学出版社购买版权先例的作家吴明益,多年来在文坛备受肯定,作品多次荣获各大文学首奖。然而在一次访问里,他却说:

“创作的心理是自卑又自尊的,作品充满疑惑,不是给出答案。所以当你试图用“正确”的伦理观来检讨我的作品,你会觉得破绽百出,因为我没有那么自信。”

一棵树,一张桌子,从来没有不安的感觉。但是一个人从出生到老,多多少少,总有不安的情绪飞来飞去。也许这不安,就是作者的生命迹象之一。成长本身是不安的,一次次,因为不安,人离开原地踏步的状态,朝未知走去。

所以好吧!蚊子,你,爱唱就唱!我不再给你过多注意力,大不了,就是一种白噪音,被催眠了,我就去睡觉,等着天明,拾起键盘继续前往。