多年前在青少年团体认识一位大学新生,他眉目俊朗,学校里品学兼优,教会中热心服侍,领导才能突出,不仅儿童班孩子们哥哥长哥哥短,长辈也对他赞不绝口。那时刚搬家到这个教会聚会,两个孩子还在学语阶段,我衷心认定他是教会第二代的最佳典范,也以为他是个永远的模范生。

直到有天我们闲聊,他说爸妈都敬虔爱主,在教会中长大的他原也是乖乖牌。可是高中头两年,他成了浪子,游走帮派边缘,与他从小耳熟能详的正路愈离愈远,信仰仿佛天边云彩,看得到却触摸不到……

我难掩惊讶,挑起眉问:“后来呢?是什么促成了你回转?”

他答道:“不知所措但敬虔的母亲,没有一天不为我屈膝流泪祷告。还有我最要好的朋友,因为沾染毒PIN,亲手结束了自己16岁的生命!事发后我好像被人狠狠甩了两巴掌,忽然看清,如果我不转向,下个走上死路的可能就是我。”

他的朋友,那个我从无机会认识的少年,在近日阅读以毒瘾为主题的文学作品时,重回我的脑海浮沉。

扉页间,经历前所未有的理性和感性挣扎——因为对毒瘾人群如此陌生,因为身心被毒瘾残害的过程那么难堪,断戒复健路崎岖难行,更因为想到现实里仍有许多青少年,正坠落毒坑,甚至已经坠毁坑底。

多次掩卷太息后,我为什么还坚持阅读和探索下去?是因为还有太多问题需要答案,太多孩子需要帮助。当远近校园陆续传来学生与毒挂钩警讯,我想知道,为什么如此多少年,被毒PIN攫夺?毒瘾背后的真实情况是什么?他们的家人吐露过哪些真情?公共卫生界称其为世纪毒瘾战争,究竟敌我双方如何对峙?

在小说与回忆录间,我倾听各方声音,从文学多元角度认识毒瘾、青少年和家庭的纠缠不清:

双亲——

不止一个过来人说,孩子若沾染DU PIN,父母亲往往最后一个知道;然而少年能否打败DU瘾而复活,挣脱毒网,父母亲又是关键人物。至亲于吸戒旋涡中挣扎的坎坷经历,外人难窥真貌,除非有人愿意放下身段和隐私,将自己的戏公演。

美国报导文学作家大卫·谢夫(David Sheff),以自身血泪经验写出的回忆录《美丽男孩/Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction》是此类作品中的翘楚。

2005年,谢夫先以“我的上瘾儿子”(My Addicted Son)为题撰文,发表于New York Time上。这篇文章引起热烈回响,催生《美丽男孩》于2008年上市。十年后,同名电影上映。

谢夫以顶尖新闻写手的犀利文笔,精准研究,融合父亲的深切悲情,生动勾勒出与前妻所生独子尼克的毒海浮沉。尼克从一个才华横溢,轻松拿到常春藤名校入学许可的阳光男孩, 一步步在吸食安毒后,撒谎、偷窃,流落街头如行尸。

同样扎心的是,谢夫对自身父亲角色走过的高山低谷坦诚揭露。对尼克的关顾导致谢夫自己濒临崩盘,也严重影响重组家庭的夫妻和亲子关系。当爱着似乎无药可救,或拒绝被救的孩子时,父母内里情感剧烈起伏,承受强大身心压力,如同随时可能出轨的列车。谢夫的深刻反省,不仅聚焦本身经验,也有助读者看到毒瘾(药瘾、酒瘾……)在全球各地如何腐蚀掉一个个家庭。

书评家卡蓝侬(Dave Callanan)如此回应:

“多数人面对身边人有药瘾时,多半选择痛苦沉默,大卫·谢夫却决定打开自己的伤口,强调它是一种疾病,且将面对的方式说出来。更重要的是,他所诉说的这一段路程,将提供给同样处境的人或者更多其他人不可失去的能力:希望。”

换句话说,众多读者像作家派佛(Mary Pipher)一般,感激谢夫终于说出他们共有的经验:“当有人说出事实,便让我们较容易打开心胸,坦诚面对自己和别人的痛苦。”而“面对”是走向医治与恢复的起点。

手足与挚友——

毒瘾中,人每每振振有词:“这是我一个人的事,与你无关!”实情是一人吸毒,必然辐射状地影响关系网里其他人。少年被毒瘾钩上后,自家手足、身边挚友眼睁睁看着上瘾者言行走样,身心滑坡,甚至于滥用信任,巧取豪夺来满足瘾头……手足与朋友开始翻腾着疑惑、恐惧、愤怒、罪疚等复杂又负面的情绪,不一定有合宜管道疏通。当上瘾者状况直奔下坡,父母师长的注意力被毒坑里的孩子占据,身畔被迫成为配角的少年,生活戏码该怎么推展?

出于对毒瘾少年手足的关怀,新生代作家亚可丝(Carrie Arcos)获美国国家图书奖银牌的作品《失联》(Out of Reach),细述少女瑞秋与哥哥乐团好友寻找失踪哥哥的一天,穿插回溯兄妹童年互动点滴,第一手表达了瑞秋的微妙心境与挣扎实境。本身是基督徒的亚可丝,在书中强调了AA戒瘾组织著名的十二步属灵面向,也毫不说教地表现出瑞秋信仰上的疑惑和进深。

十二步属灵面向

① 我们承认,我们对对付酒精(或其他瘾源)无能为力,而我们的生活已变得不可收拾。

②相信有一个比我们本身更大的力量,这个力量能使我们恢复心智健康和神志清明。

③作出一个决定,把我们的意志和我们的生活,托付给我们所认识的上帝。

④做一次彻底和无惧的自我品格检讨。

⑤向上帝、向自己、向他人承认自己过错的本质。

⑥要完全准备让上帝除去自己一切人格上之缺点。

⑦谦逊地祈求上帝除去我们的缺点。

⑧列出一份我们所伤害过的人的名单,并使自己甘愿对这些人做出补偿。

⑨可能的话,直接补偿他们,除非这样做会伤害他们或其他人。

⑩继续经常自我检讨,若有错失,要迅速承认。

⑪透过祷告与默想,增进我们与自己所认识的上帝有自觉性的接触,祈求认识祂对我们的旨意,并祈求有力量去奉行祂的旨意。

⑫实行这些步骤的结果是,我们已经拥有一种精神上的觉醒,我们设法把这个音讯带给上瘾患者,并在我们一切日常生活事物中,去实践这些原则。

少年上瘾者——

当家人跌跌撞撞与毒瘾少年同行复健路时,因为上瘾前后的言行落差,有时家人轻忽了上瘾者本身的挣扎,这往往最为惨烈。而仍在毒瘾肉搏战里的少年,身心极不稳定,与外界难有建设性的沟通语言。想要更具体地了解少年上瘾者,最靠近的替代桥梁,或许是阅读少年写下的心路笔记,或是以少年第一人称创作的小说。对未上瘾的一般少年读者来说,第一人称小说展现的毒瘾巨大、全面、长期的破坏力,极有警戒果效。

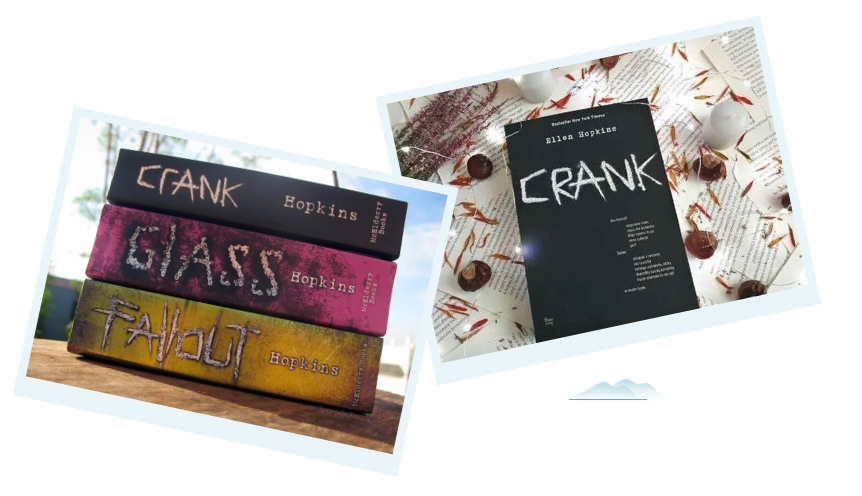

此类作品早期经典当推1971年的上瘾者匿名日记《请问爱丽丝》(Go Ask Alice)。近年著名的《Crank》三部曲,出自中生代作家霍普金(Ellen Hopkins)之手。她因为女儿接触安毒,全家走过人间炼狱,勇敢跨出熟悉的知识性文类,以少女第一人称口吻,散文诗形式创作系列小说,意外登上New York Time受欢迎书排行榜。千万读者进入克莉斯和其分裂人格埠丽,一步步为毒瘾侵袭,如同从美梦跌入噩梦。

原本常登学习荣誉榜的克莉斯,高二暑假单飞探望八年不见的生父,掉入情网,初尝安毒。回到原居地后,乖乖牌克莉斯与里面另个声音埠丽开始争战,埠丽想要在男女关系和毒品圈内探索,没多久就愈陷愈深,渐渐掩盖克莉斯的良知与判断力……克莉斯与埠丽的天人交战,极传神地表达了少年的内外冲突与矛盾。

作者霍普金以多年对毒瘾少年第一手观察和研究,精湛诗艺,再造了瘾中人短暂亢奋(“我飞近了天堂门边”),急遽坠落(“空虚、闭锁,我徘徊在艳阳或骤雨都解冻不了的地府”),再XI DU,再坠落,原有生活常数纷纷消逝的过程。

难怪有书评说,霍普金以诗句建构的世界,简直像安毒一般使人不安。少年法官塔特罗(John Tatro)也说:“霍普金让读者理解到安毒的绝对恐怖——从使用者的角度,而非成年人在课堂上演讲的角度。”

因为《Crank》系列碰触题材敏感,呈现写实面时未裹糖霜,出书后青少年读者群叫好,评论者喝彩,但也引起不少争议:究竟少年读这些描述瞌药与幸的故事,会不会有模仿反效果?

对此霍普金回应:“假装丑恶不存在,对每天——无论高兴与否——都得面对丑恶的青少年是不公平的。帮助这些青少年面对丑恶且胜过(丑恶)极其要紧。”

霍普金也认真回复瘾少年和亲友的电子信函,引荐专业协助。对霍普金来说,尽力使这世代远离毒害,从《Crank》系列发表那天开始,就成为她的终身社会责任。话说回来,虽然霍普金用心良苦,作品亦非哗众取宠,但适读年龄还得慎重考量,除非有特殊原因,此类题材应保留给身心成熟的高二以上读者。

另一部经典作品,是英伦作家柏吉斯(Melvin Burgess)的卡内基文学奖金奖小说《嗑药》(Smack,1996)。此书不同篇章由不同角色发言,生动且深刻地描绘一对逃家少年塔尔和珍玛,如何不经意陷入白面沼地,及爬出沼泽付出的惨痛代价。

译者连雅慧对《嗑药》的解读精辟:“作者透过塔尔、珍玛、莉莉、罗柏等几位主角反复交错的内心独白,从不同角度深刻挖掘一群处于极度低潮、不被社会认同的边缘青少年内心最真实的恐惧、茫然及其对生命、对爱的渴望和追求。我们看到这些来自问题家庭的孩子,带着来自家庭的伤口,一步步走向社会黑暗角落的深渊,并与因缘际会认识的伙伴们相濡以沫。他们在情感上相互慰藉,在生活上彼此照应,也在贩毒、吸毒、偷窃等不良行为上相互影响牵引;他们依偎取暖,却也同时在青涩荒谬的价值观念中彼此伤害,因而使得回头如此困难。”

《嗑药》中少年塔尔自己又怎么说?

要我说实话吗?这世界真是烂透了。

人们老是把爱挂在嘴上,爱父母,爱朋友,那究竟是什么意思?

我只是想要自由,这是我自己的人生。

幸、药品、摇滚乐,为何你们老是把它们看得如此严重。

你们不懂,那是世界上最美妙的东西了。

没有经历过是无法了解的,而且它根本无法控制我。

只要我不想,我随时可以放弃,真的……

我明天就可以戒掉它……

小结

没有一个少年把上瘾当作人生目标。他们往往在身心状况或人际关系拉警报时,不明就理尝试药品,不知不觉愈陷愈深,直到众人都看出药瘾对少年的辖制,身在其中者仍以为自己掌控一切,可以说停就停。许多瘾海浮沉少年不约而同宣告:“只要我想,明天就可以戒掉它!”

唯有当少年承认自己失去控制,需要亲友支援与专业断戒帮助,才算跨出爬离毒瘾深坑的第一步。断戒初步成功之后,仍须日日戒慎,承认自己软弱,远离诱惑,持续健康生活形态,才能不再掉落坑洞。好信息是,这些负伤累累,劫后余生的少年,断戒后常成为回头坚固其他受毒瘾辖制者的不二人选。

毒钩深攫个人生理与心理,断戒过程需要医药专业、心理咨询、行为治疗多方参与,更需要亲友以爱以信陪伴。无论是亲人学习放手,尊重瘾少年生命再破败,断戒再辛苦,也是他自己选择必经后果;或是上瘾少年学习交出主权,谦卑进入断戒过程,双边都少不了在深渊里外痛哭,也必定有机会看见夜虽如墨,更显星如明钻!

正因戒毒往往是屡战屡败的长期消耗战,战场也就是人深刻经验自己有限和神大能无限的水深之处。

圈外人也需谨慎,上瘾原因与过程复杂,外人不应轻言论断。阅读与毒瘾相关的青少年小说与回忆录,擦亮我们无知的眼睛,让我们拨开蔓草看清哪儿有毒坑,知道避开试探,也让我们稍微体会上瘾少年与家人所经试炼,能有见识与爱心适时伸出援手。对正与毒兽搏斗,或曾遭毒焰灼伤的家庭来说,阅读、讨论这些作品,也可能是复健过程的一部分。

愿我们从阅读分享里确认祂的应允——“要从深坑救回人的灵魂,使他被光照耀,与活人一样。”(约33:30)再黑再深的坑,抬头仍有一线天的指望。

悦读心语

与大人讨论青少年课题时,有的人会问,网络信息已经消化不完,知识性读物也有好多,为什么还要花时间读虚构性小说?

我自己的阅读动力是,知识和信息当然重要,但它们是冷的;我需要优质小说的温度,让我能感同身受,进入这些受苦挣扎孩子和家庭的生命。

这样,当我在现实里遇到有类似挣扎的孩子,我才能谦卑又不迟疑地伸出自己的手。

相关书目:

《美丽男孩》,大卫·谢夫著,上海译文出版社,2009年5月出版。

《嗑药》,马文·柏吉斯著,台湾小鲁文化,2000年5月出版。

作者簡介

黄瑞怡

台湾大学图书馆学学士,美国俄亥俄州大学语文教育博士,专攻儿童青少年文学。多年在南加公私立中小学任职,现任联合基督教学校国际学生部主任,创世纪文字培训书苑资深同工。《飞扬》杂志2011年征文比赛首奖。著有《艺出造化意本自然——杨志成的创作世界》。台湾《校园杂志》“尴尬少年游”,“恶水筑书桥”专栏作者。曾参与远东广播公司童话系列讲座。