- 故事的呼喚

- 2025年7月14日

苏文安 | 聆听团队事奉的呼声

谈到团队事奉,你会想到哪些故事?从“拆顶四人组”的故事中,我们可以看到有生命力的团队应该具有的三个特质。一起来看苏老师的分享。

文字事奉不太清楚?三个月搞懂文字事奉和文字社群的重要。欢迎查看文末海报,了解云端讲坛《文字事奉/文字社群系列》课程。

谈到团队事奉,你脑海中立刻浮现的圣经例证是哪些?

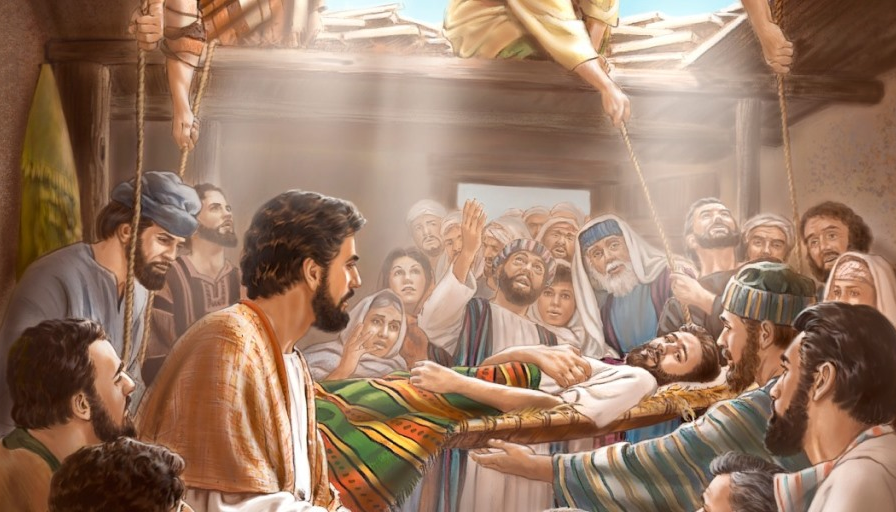

我自己首先想到的,就是马可福音第二章的拆屋顶团队。他们不是搞拆迁的,他们只拆够缒一个人下去的大洞,他们是谁呢?……对!就是瘫子的四位朋友。这四位朋友组成的团队,我们从现在起,就称之为“拆顶四人组”。

这个团队让我们看到合神心意的团队该具备怎样的特质呢?

请细读:马可福音2:1-12

从以上的故事中,我们可以看到:信仰必然是“个人的”(personal),但却不是“私人的”(private)。没错!我们必须与耶稣建立个别而亲密的关系,但真信仰绝对不只是“耶稣与我”之间的事。

让我们彼此提醒:一个成熟的信仰,还应当对你我在线上线下所能接触的范围内,所有需要耶稣的人产生正面的影响。而能够帮助我们做到这一点的,除了个人的服事,更要靠团队的事奉。

创文同工玲羽曾写道:

观影时听到一句发人深省的台词:“历史从来不是关于什么时候、为什么、怎么发生的——历史永远是关于‘谁’。”(History is never about when, why, how — it always comes down to“who”.)历史的关键,不在于事件的时间、原因或过程,而在于人物本身。是什么样的人,做了什么选择、怀抱什么信念,才能真正改变历史的进程。

这不就是我们创文精神“工人先于工作,作者重于作品,真诚胜于一切”的另一种角度的深刻诠释吗?这精神,适用于每一个人的自我定位,当然也适用于整个团队的集体自我认同。

我们从以上马可福音2:1-12这扣人心弦的记载中,可以清清楚楚地观察到,“拆顶四人组”所流露出的成熟团队特质就是:在对主的坚心信靠中,愿意聆听施行怜悯的呼声;愿意聆听善用创意的呼声;愿意聆听同心配搭的呼声。这三个特质虽然并不能概括合神心意的团队事奉的所有特质,但的确能够非常生动地呈现出其中极其关键的三个面向。

成熟团队事奉特质之一:愿聆听施行怜悯的呼声

当我们看到某个人或某件事,听到了有声或无声的呼唤,内心产生强烈的触动,不由自主地做出反应,这就是怜悯。怜悯会吸引你我的注意,抓住你我的心,并驱策我们采取行动去关怀和帮助对方。

这可以说是一条带着应许的诫命,正如主耶稣在登山宝训中所宣告的:“怜恤人的人有福了,因为他们必蒙怜恤!”

主耶稣自己正是身体力行怜恤的最佳典范,马太福音9:36如此描述:“他(耶稣)看见许多的人,就怜悯他们;因为他们困苦流离,如同羊没有牧人一般。”

这四位朋友选择抬着那个瘫痪的人来见耶稣。他们本可以把这个人留在原地,任由他继续生活在困境之中,但他们对他的爱心,促使他们积极采取行动,为他做这件不寻常的事情。

因此,团队事奉的特质之一,就是团队伙伴们能一同聆听施行怜悯的呼声。我们怎么能声称自己有信仰,但却对同工或受众冷漠无情呢?

施行怜悯是我们回应神爱的方式,也是我们与广大受众建立连结的桥梁。

网络上有句流行的话是这么说的:“‘鸡婆’使世界更美好。”“鸡婆”——热心肠,爱来事!但我的同工叶高芳牧师说得更到位:“基督徒就是‘爱’管闲事的人!”(基督徒就是会主动用“爱”去关怀帮助别人的人。)没错,因为爱,我们在别人的需要上,看见自己的责任,也看见自己所能分享出去的资源。

大家都在变老,关莫非老师什么事?为什么要花那么大功夫分享《聆听岁月深处的呼声》?乱世滔滔,有才华的基督徒各自笔耕就好,为什么要找我们这一群人,付这么大代价,用这么多年岁,“在时代里携手,于时间里传承,推动文字事奉,创写新的世纪”?如此看来,施行怜悯,广义而言也包括整个团队一起落实神所托付的异象和使命。

施行怜悯,有着非常丰厚的内涵。它可以针对一个人、一群人,若有能力,甚至可跨越国界、世代,成为全球性的、绵延百年的慈惠行动。古往今来有多少基督徒不就是在这么做吗?

我完全同意莫非老师在2024年6月创文北美退修会和2025年4月台湾退修会,《聆听世间叹息的声音》系列讲座中所强调的:怜悯,包括对自己怜悯、对他人怜悯、对环境万物怜悯、对世界上的边缘人和弱势者怜悯,以此来校正和神的关系,并采取行动去医治、复原、改善。

当然,“施行怜悯”更可以引申为在团队事奉中,在团队成员的需要上,看见自己的责任与资源。使徒行传中所记载的巴拿巴,可以成为我们极美的典范。

“扫罗到了耶路撒冷,想与门徒结交。他们却都怕他,不信他是门徒。惟有巴拿巴接待他,领去见使徒,把他在路上怎么看见主,主怎么向他说话,他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道,都述说出来。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往……”(徒9:26-28)

巴拿巴独排众议,在人人走避的情况下挺身而出,勇敢接纳保罗,给他温暖的友谊。他不只是随口担保,而是客观公正地用心调查保罗的悔改与成长,并向教会领袖寻求帮助,至终帮助保罗这位恩赐卓越的潜在团队成员迈入事奉之门。

巴拿巴因为实在太会施行怜悯、激励后进,以至于大家(包括你我)常常忘了他的本名“约瑟”,而是直接以团队领袖为他取的雅号“巴拿巴”(Son of Encouragement,劝慰子)来称呼他。

成熟团队事奉特质之二:愿聆听善用创意的呼声

创造宇宙万物的神原本就拥有最伟大的创意。

观乎在干旱中蓄积生命力,一年只绽放一次的仙人掌花;美好丰硕的水果;象征力与美的野生动物;天真无邪的小宝宝;壮丽雄奇的山水;瑰丽璀璨的云彩;浩瀚无垠的星空……

这一切的一切,都让我们因祂大能的作为,以及这些大能作为背后所彰显的极美创意而感恩赞美!身为祂的儿女、身为事奉者,我们岂能不连接于这创意的源头?

回到“拆顶四人组”这个团队。这四个人聆听了施行怜悯的呼声,关心这位需要帮助的人。然而,当他们抵达时,却发现人挤满了整个空间,他们无法进入耶稣所在的地方。

这时候,有人可能会说:“我们到这里了,但人太多,挤不进去。这大概是神不想让这个人得到祝福吧!”然后就转身离开,因为他们把“不容易”解读为“不可能”。

然而,这四个人没有让人群成为他们的阻碍,他们发挥创意,找到了新的方法,确保这位瘫痪者能够亲近耶稣。这就是成熟团队事奉的第二个特质——愿聆听善用创意的呼声。愿意善用创意,显示出他们对达成使命的热情和对耶稣的信心。

在创文团队中,如何“聆听善用创意的呼声”,来落实异象、达成使命、推展事工?可说这日日、周周、月月、年年都在发生!我参与创文事奉这么多年,看见莫非老师、杜老师和一代、二代同工团队,一直在做一些华人教会历史上破天荒头一遭的事。从创文成立本身,到各个专项事工,到推展事工的策略,到文宣、文案、美工……都是靠着主不断挑战团队和个别同工的创意极限而有所进展。我常常赞叹不已、钦佩万分,不时为创文献上感恩。

创文同工林滋恩在创文代祷信中曾写下一段鞭辟入里的话,将创文的创意描绘得很透彻:

当人们习惯了碎片化的信息与重复又重复的内容,习惯了社群媒体和行动装置缺乏深度的“投喂”,就容易逐渐失去深度思考与创新反思的能力。用时下的说法,就是长期被“网络洗脑”而不自知。文字工作者所做的,就是与“脑腐”对抗的工程。我们思考、我们写作、我们阅读、我们传递,想办法替创意找到出路,让笔下的文字不沦为罐头食品,也努力拒绝文字加工食品,不让它危害我们的心灵健康。

成熟团队事奉特质之三:愿聆听同心配搭的呼声

当“拆顶四人组”抬着这个瘫痪者去见耶稣时,可能各有各的想法——一个人可能说:“我们应该走这条路!”另一个人可能说:“我们应该走那条路!”一个人可能觉得:“我们应该走快一点!”另一个人可能认为:“我们应该走慢一点!”但如果我们真的要把人带到耶稣面前,就必须学会放下个人成见,为了同一个异象和使命而彼此配搭合作。这才是忠心、良善又有见识的事奉者及事奉团队应有的态度。

这意味着我们必须学习与那些和我们持有不同观点的人共同努力。今日社会面临的巨大挑战之一,就是很多人认为:“如果你不同意我的一切观点,我就无法与你合作。”在政坛中,这点尤其明显;其实教会中、机构中,又何尝不是如此!

今天我们聆听的这个圣经故事,可以由“拆顶四人组”的五个动作贯穿起来:抬➝上➝拆➝缒➝补。(而这一连串动作,若没有一个人领头,是非常非常难做到的。)

先说“抬”:我们不知道他们抬了多远,但可以推测,应当不会就从隔壁抬来。病人再加上铺盖,应该相当重,保持平衡也需要四人很有默契地配合。

再说“上”:虽说当时一般人家的屋顶是平的,但要抬着瘫子上屋顶,而不让他掉下去,也非常非常不容易。

再说“拆”:固然,在当时的迦百农地区,屋顶通常只是在梁木上铺上茅草,再用瓦片或泥土压住,但是拆起来还是必须大费周章。他们需要目测讲员耶稣在屋内的位置,快速地拆屋顶而尽量不让木屑、土屑、草屑、瓦片、石块砸到耶稣和其他人,还得小心在拆的时候别让病人从拆开的洞直接掉下去。

再说“缒”:把瘫痪病人平稳安全地缒到地面。

至于第五个字,圣经没说,但我们可以合理地推测,屋顶的大洞事后总得帮主人补上吧?抬➝上➝拆➝缒➝补,每一道工序都是体力活,更是技术活!而且绝对不是“one-man-job”,而是必须听从领袖的指挥,四个人高度默契、精密地同心配搭!

创文编辑同工曹铮分享过这么一段话:

苏文安老师给我写过一封鼓励信,上面说:“编辑对于作者而言,是裁缝、是桥梁;编辑又像画廊经理,策展各家杰作。但我最喜欢的比喻还是球队教练和乐团指挥。一位好教练,知道如何在最恰当的时机,将最合适的球员,放在最恰当的位置,打出一场最精彩的球。一位高明的指挥,知道根据乐谱,得在哪一个时间点,让哪一个乐器,演奏出哪一段旋律,编织出美妙的乐章。”

是的,无论球队或乐团,要有成功的比赛或演奏,都必须有高度默契和精密的团队合作。

所以,所谓“同心配搭”,就是:放下自我的成见,谦卑地为了合神心意的目标与别人求同存异,至终能同心同行,而不是一味要求别人照自己的想法行事。

事奉生涯不是孤军奋战,在创文的大家庭、大团队中,我们被呼召成为一个身体,彼此同心配搭,共同落实、传承神所托付的异象和使命。

谈到聆听同心配搭的呼声,谈到团队事奉,不能不引申、联想到莫非老师及核心同工团队心心念念的传承议题。

说到传承,有一个很有意思的问题:究竟该说是“传承”还是“承传”?

有人坚持:先有“承”,才能继续“传”下去,所以应当说“承传”。也有人认为:没有前辈先“传”,哪有后辈的“承”?若要我来说,应当是“传承传……”的良性循环。或者说,是“传承+承传”的永续心灵希望工程。

圣经中其实早就给了我们不少“传承+承传”的典范。

摩西与约书亚、以利亚与以利沙,都是经历了一段漫长的传承、承传过程,直到正式交棒、接棒。

耶稣基督在世传道仅三年半,却用了大部分时间培育门徒、建造团队,为“传承+承传”树立了最佳典范。

至于保罗对提摩太的栽培提携,也是脍炙人口的佳话。观乎他在提摩太前后书中的苦口婆心、谆谆教诲,就可见其交棒之心何其真挚迫切了。尤其那句“你在许多见证人面前听见我所教训的,也要交托那忠心能教导别人的人”(提后2:2),短短30个字,点出了“保罗➝提摩太➝能教导人者➝被教导者”,上下四代的一脉相承,何其高瞻远瞩啊!

我在教导家庭信仰传承时常说:“家庭信仰传承是否成功,不只是看我们的儿女是否敬虔爱主,更要看我们的孙儿女是否敬虔爱主!”同样的逻辑完全可以用于团队事奉:“一位领袖的事奉是否成功,不只是看他本身,更要看他继承者的继承者!”长江后浪推前浪,江山代有才人出,“传承+承传”的良性循环,是每位事奉者的要事,更是神国度中无比的美事!

拆顶四人组➝神迹五人组

“拆顶四人组”聆听并回应了“施行怜悯的呼声”,加上“善用创意的呼声”,再加上“同心配搭的呼声”,至终透过团队事奉,成功地把这位瘫痪病人带到耶稣面前,而当耶稣看见他们坚定的信心与正确的态度,祂就开始行动,与他们同工。“拆顶四人组”迎来了最强有力的帮手,就是主耶稣自己,顿时成了“神迹五人组”!

其实,以上“施行怜悯”“善用创意”“同心配搭”,都源自这个团队中所有成员对天父大能的“坚信”。约翰一书5:4不就如此宣告吗?——“使我们胜了世界的,就是我们的信心。”

当我们作为一个团队来到耶稣面前与祂同工,应该带着强烈的盼望,因为,相信耶稣不只是“可能”,而是“必定”会带来改变!

“拆顶四人组”的坚信是他们付上代价、采取行动来“抬➝上➝拆➝缒➝补”的动力。他们坚信耶稣能够医治瘫痪病人,因此他们不惜一切代价将他带到耶稣面前。这种坚信不仅改变了瘫痪病人的生命,也让在场的人见证了神的大能。

这提醒我们,坚信,是我们与神关系的基础,也是团队面对一切挑战的力量来源。坚信不是一种盲目的乐观,而是对神的确信和全然倚靠。

追根究底,真信心就是坚定相信耶稣的权柄,让祂掌管我们的生命,包括请祂掌管创文的前景和创文在文字、文化大战场上所扮演的角色。当我们这样做,不仅自己经历神,也能与团队其他成员一同成为别人的祝福,把更多志同道合的神国人才带进神所托付给创文的异象和使命之中,并且给广大读者和受众带来天上的祝福。

主前立志

我要邀请各位家人把手放在心上,一起来到主面前立志:

亲爱的天父,感谢祢,让我们在今天的故事中能与耶稣和“拆顶四人组”同行,经历这段团队事奉的旅程。帮助我们更认识祢,使我们能够更加坚定信靠祢,以至于我们能够操练真信心。

主啊,求祢帮助我们愿意、也能够——

聆听施行怜悯的呼声,能采取行动去关怀和帮助同工、读者和听众、观众!

聆听善用创意的呼声,勇于寻找新的方式来突破个人、家庭、职场、事奉的困境!

聆听同心配搭的呼声,为了更大的使命和生生不息的传承和承传而携手同行!

奉看到我们的真信心,就彰显大能与我们同工的主耶稣基督的名,阿们!

课程推荐