在“我”写给思荣的信中,讲述了徐徐平未被母亲珍惜,却成为众多贫苦之人母亲的故事。徐徐平、“我”、思荣于时光中交会,带来怎样的启示与传承?

今年夏天,我去了趟苗族聚集的乡间,和孩子们度过短暂七日,纷繁又难忘。有些话没来得及说,这封信写给其中一位男孩。

思荣:

你们几个坐在拖拉机上的那张照片,老师回家后,打开手机相册看了又看。

初见那日,破冰、分组,喊完几遍“第八小组在这!”你们一个个从人群里冒出,向我走来。腼腆、稚气,嘴角微扬。

如诗所说:“有人来到你生命里,其实是件天大的事情,因为他的过去、现在,还有将来,都会随之而来。是一个人一生的到来。”

《折出人生》这个活动,别人分享时,你低头不语。

“老师,他哭了!”

你十三岁,手里那根红色毛线条已有高山低谷。父母离婚又再婚,你在学校被霸凌、向大人求助无果……老师没找到温言良语能裹住这些疼痛,只好一下下轻拍你肩。

01

思荣,我在你这年纪时,正念初中。青春痘常驻不走,感觉天快塌。父母闹得鸡飞狗跳。好朋友和她妈去看外婆,中途折返,撞见她爸出轨。所谓的成年人们,也过得如同还在青春期一般。

当时特羡慕动画片《机器猫》(又译《哆啦A梦》)里的大雄,有机器猫这个无所不能的好朋友,它口袋里总能拿出解决问题的宝贝。那台时光机最神奇,打开书桌抽屉,跳进去,就能穿梭到过去或未来,改变过去,知晓未来。

不过思荣,你知道吗?上帝存在于所有时间,他看见母腹中未成形的胎儿,听到尚在心中酝酿的言语,手中册里记录着将要发生的故事。

祂真有一个可以带领我们穿梭到过去或未来的时光机。我曾搭载它,与另一个人在不同地点,有无比奇妙的相遇。

她叫徐徐平。

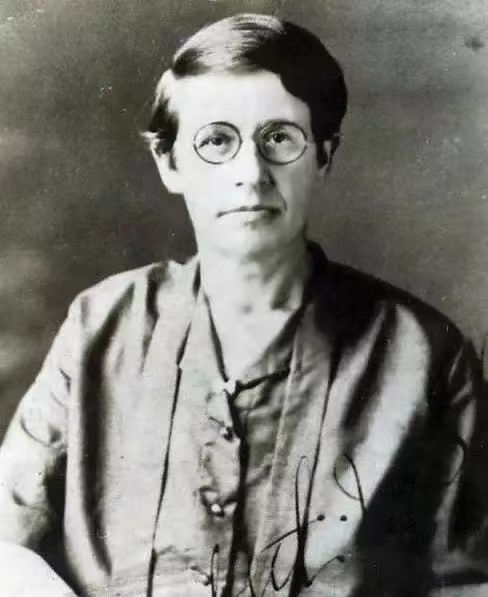

去韩国旅行,偶然看到部关于美国宣教士徐徐平的纪录片。刚制作完成,还没配中文字幕,翻译介绍了大略内容。

这位宣教士的遗物令人吃惊:七个硬币、二两玉米、半张毛毯(另半张已撕给别人)。这就是徐徐平离世时所拥有的全部东西,甚至不包括身体——她捐出了遗体,用于医疗研究。

那段时间我正面临挣扎。周日去教会前,左看右看,手总会伸向看起来较简朴的衣服。喜欢名牌包,尤其是LV,咬咬牙或刷信用卡也可以买上一个,想到拎着它坐公交,又觉得怪。

有次坐了回同事的跑车,那一路上被瞩目的感觉,下车许久后还回味无穷。当晚竟鬼使神差浏览起帖子:《敞篷跑车的优缺点》《软篷好还是硬篷好》……看完忽觉好笑,我在干嘛,是第二天要去提车吗?

在写作群聊起此事,老师问我:你为什么喜欢LV?它好在哪,你了解吗?

哑口无言。贵,此外一概不懂。这才知有个“传说”:从沉没的泰坦尼克号里打捞出的LV皮箱,质量依旧过关。

对某个东西的背景、意义、价值,全然无知,却对它心心念念。至此恍然大悟,自己并不是喜欢那个名牌包本身,而是欣羡能轻松消费它的那个阶层,又或,我仰望的,是贴在那个阶层上的标签:成功。

甚至不是成功。

在杳无人烟的深山老林里,背限量版的包,驾跑车飞驰?呵,想想都无趣。原来,我真正渴望的,不是它们,而是立于人生高处,被众人自下而上,瞩目、仰望、点头称道的那份认可、肯定。

“你是我教育的失败。”

除了人性使然,也许那份渴望的背后,源于想改变一个结论:妈,你看,我不是你的失败。

徐徐平床头贴有一句格言:Not Success But Service.(不求成功,唯愿服侍。)

和徐徐平的初识,在我生活里漾出一圈圈涟漪。回国后,我审视自己与物的关系,洞察了些许关于内心渴望的真面目。这深深触动我,使我大发热心,收拾整理,第二天把几个包全送了人,只留下帆布袋。那感觉好极了,有种不再为物品所累的自由。

没想到,那周去教会礼拜,坐下就看到素来欣赏的一位姐妹,背了个LV包。包挺好看。

???

有些场合提帆布袋不合适,我又买了新包。看来,所谓简朴生活,并不是我理解的那样,关键不在于物品本身,而在于人心。为了获得财富,要付出什么?拥有后,又如何去使用它们?我可以欣然享受所拥有的一切,但心不被其所控吗?

打开圣书,使徒保罗说,当耶稣成为一个人的渴望、倚靠和喜乐,无论境况是富足丰裕,还是贫乏困苦,这个人都可处之泰然。伟大如他,的确如此度过了一生。活在如今世代的我们,这是否可能?

02

时光机继续穿梭,来到台湾。和徐徐平再次相遇那年,我已年过三十,正处于转换生活轨道的过渡期。走到这个季节,深感较之身外物,时间才是最宝贵的财富。

这一生,到底要如何度过?

没错,荣神益人。不过,思荣,在你今后年日中,我邀请你和老师一起,常向自己、向上帝抛出这个探问。

祂的回应有时超乎意料。

《世界基督教运动历史》这门课有上台报告这项作业,要选一位宣教士,介绍其生平事迹、带给后世的影响以及对个人的启发。

徐徐平不算有名,如果没有那次旅行,也许我毕生也不会知道,这位美国宣教士曾给韩国光州百姓,带来了如此大的影响力。

我不懂韩文,图书馆和网络上能找到的中文资料寥寥,不足以完成一份详实负责的报告。

哎,要说生平资料,那部韩国纪录片,实在是最佳选择。

等等!

忽然想起那年,制作纪录片的韩国制作部门工作人员提过,纪录片旁白、中文字幕等已翻译好,没来得及放上去。现在几年过去,肯定已经配上了。

而这个制作部门,恰好在台湾有分部!

我通过翻译老师和分部的负责人取得联系。说明原委,这位负责人很真诚,乐意让更多人知道徐徐平的故事。由于版权等原因,我不能直接拷贝片子,纪录片的脚本文字版等,也不能拍照。他说,可以给我一定时间,去现场抄写需要的内容。

抄写?

心想,有点麻烦哎。不过已是最佳选择了。

那天是星期一。11月下旬的台北,温度适宜。我在楼下便利店买了杯咖啡。办公地点比想象中小,略挤。负责人的中文比电话里更流利。他引导我来到空办公位,递来一沓厚厚A4打印资料。差不多够一本薄书的体量。

只有不到两小时,我迅速拿出平板和笔,视线扫过每页文字,在平板上匆匆记下重点内容。

那天上午,埋头在办公桌上的两小时,让几年前因语言不通而与之擦身而过的那个世界,重新打开了门。

哒哒哒——哒哒哒——哒哒哒,电子笔尖在荧幕连续跳跃。笔下文字搭载我穿越时空,去到1912年的朝鲜全罗道。因被日本掠夺,全罗道百姓极其贫穷,大街上到处都是孤儿寡妇,麻风病患者不被当作人看待。

1912年3月19日,肤色苍白、容貌清秀的徐徐平(伊丽莎白·约翰娜·舒平)乘S.S.Korea号,从旧金山出发到达朝鲜光州杨林洞开始服侍。

徐徐平非常高兴所学能派上用场,在日记里写:“一个属灵世界向我敞开了,一个宛如新酒的新生命充满了我的血管。至于经费,我微薄的存款日益减少。但我知道,我总能靠着我的专长赚钱。”

在光州河伏东桥底,她给流浪者拿来被子;在为麻风病人设立的病院里,她抚摸他们的身体,教他们什么是爱;她骑驴走遍全罗南北道和济州岛,传讲上帝话语、照顾病人、教育女性;她收养了14个孤儿,又领来走投无路的38个穷苦人,住在同一个屋檐下。

太多感人至深的画面,思荣,我期待日后有机会跟你分享更多。她像个入水口笼头从不关闭的蓄水池,爱源源不绝涌出,流淌进他人生命,滋润那片干涸土地。

但徐徐平故事里最令我感动之处在于,她从来不是一个从父母、家庭、社会体系那里,得到充分爱及肯定的人。与之相反,她母亲是女佣,未婚生女。徐徐平不知父亲是谁。12岁前,她独自在天主教设立的机构上学,学校按照阶层划分座位,她坐在最后一排。

徐徐平信仰新教,作为虔诚天主教徒,母亲终其一生从未接纳过她。母亲离世前,她去探望,这是她们时隔27年再相见。母亲说:“你变成了乞丐,还敢说是我女儿,赶紧从我面前消失。”

这令徐徐平心碎,在回朝鲜的船上,她写下:“今天是我安息年的最后一天,我终于可以回到我朝思慕想的朝鲜了。我的心境不同于初次踏上宣教之旅时的心境,不再有野心期待有任何作为,现在我只能接受身为宣教士的软弱,并且尽量弥补我从前所犯下的错误,我要尽我所能背负朝鲜人民的重担,如同神为我负重担一样。”

人们说:不幸的人用一生治愈童年。徐徐平却活出别样人生:一个从未被自己母亲爱过的人,成为众多孤儿贫苦之人的母亲。

她活出一种可能性:当耶稣成为那个爱的源头,无论境况如何,都可知足喜乐。

她更活出了上帝对苦难的回应:神为什么允许我们经历痛苦呢?同病相怜是共鸣的根源。因为徐徐平自己生命中有过痛苦,所以她总在牵挂那些被丢弃的人。

03

镜头拉回到星期一,趴在办公桌工位上,我终是没忍住,放下笔,翻找纸巾。偏偏是借着文字——我的呼召、让我心跳的礼物。偏偏是母女之间的爱恨拉扯,戳中我心里最深苦楚。从韩国到台湾,曾因语言不通错过的故事,如今娓娓讲完。

只有风能看透人的思绪,让一颗心得到盛情款待。我屏息凝神,时光机之旅沿途所见,全指向一个上帝的邀请:

孩子,让这风,把你对母亲那求而不得的渴望,带走吧。让这风,扬起你的信心之帆:不论在何种环境长大,经历过什么,如果你愿意,依然能够活出一个有爱、有影响力的人生,就像徐徐平那样。

这一生要如何度过?从台湾回到家乡后,这问题,我还常在问,也许可以说,还在活。

如果生命是上帝摆设的一场筵席,我想告诉他,主啊,请让那贫穷的、残废的、瘸腿的和瞎眼的,到我生命里来。思荣,是你,是第八小组的你们每一位让我知道,这样就有福了。

因为,那七天里,当你愿意分享心碎,让我倾听时,那一刻,仿佛十三岁时孤独的我,被上帝聆听了。当你拥抱我时,那个十三岁时无助的我,正被上帝拥抱着。记忆里那些一寸照里的苦瓜脸,此刻,嘴角微扬。

信写到这,也许你会疑惑:老师,那未来呢?你搭载时光机去过未来吗?

宣教士纪念馆的玻璃柜里,放着本摊开的宣教士日记。那页有个手掌印,是用笔勾勒出的一个手掌轮廓,旁边还黏有一缕金褐色头发。

导览员说,在异国他乡的宣教工场,这位母亲四岁的小女儿患病数日不愈,弥留之际,她拉过女儿小手,在日记本上画下那轮廓。

别个生命没来得及开始的未来,就是你和我所拥有的现在。

我们一起,尽力而为。

想继续给你写信的

菲菲老师