- 故事的呼唤

- 2023年10月29日

马睿欣 | 作者和他的翻译人生

翻译家李静宜说,翻译一本文学书之前,首先是爱上那本书,进入那本书。那么,翻译与你我有什么关系?我们是否也有自己要认真面对的“翻译人生”呢?

独处静修,和祂约会,让疲惫的心灵重新得力。欢迎查看文末海报,了解HWC010《浇灌的园子》。

从喜欢写、习惯写到委身写作,文字路上,我一直认定自己是个母语的创作者。也就是说,我不是编者、不是阅读推广营销者,不是多媒体工作者,也不会从事翻译。

翻译?这绝对不是我的杯。

虽然早早出国,有着学习不同语言的优势,但我实在不是个很有天分的语言学生,常觉得自己的脑子被瓜分出四个空间来承载四种不同语言,而他们彼此把双臂抱在胸前,噘着嘴互不沟通;我只能一次待在一个空间,思考和说写那个空间的语言。所以每次特会时,看到那些实时口译能在不同语言中自由来去,总是非常敬佩,然后对翻译这差事更敬而远之,完全有自知之明地,相信翻译与我无关。

那年,终于有机会进入神学院,好好地把过去透过书本或是讲台得知,在脑子里飞来飞去,各家各派的理论学说抓到课堂上,在教授的指导下,正面相见。

说也奇怪,平时书写的多半是散文,也不写学术和论述辩证型的文章,却对被认为“很硬”的理论有兴趣,好像吃一盘炒出来的清脆蔬菜无法满足,非得生啃几口才觉得真正尝到那蔬菜的原味。研究所选课,正当周遭华人同学谈着那一堂应用性的课程多精彩,得到多少实操教导时,我默默地穿梭在一些冷门的理论课中间,一次次惊喜地发现:喔,原来是基于这样的教义和学说!

那些年,我第一次有了对“翻译”的另种认知:不是从一个语言转成另外一个语言,而是把原则性、理论化的言词转成大众能读得明白的普通话。带着一支笔的呼召去神学院受装备的我,初次感觉透过文字去做这种“翻译”的可能和需要。当时还默默祷告,希望能够多读几年书,深入探索理论的深奥。

可惜还剩下半年就毕业时我怀了老大,一年后又怀上老二。在放下尿布拿起神学课本,抛下写一半的论文,冲去抱起哭泣娃娃的转换中,我匆促地告别了心中对神学理论所怀有的浪漫,老老实实地回到现实中过日子。

岁月拿块布卷起三个娃儿,扛着就往前奔,我一路追得喘吁吁,不再去想翻译的事儿,不再装腔作势地研究起跑姿势怎么摆,键盘拉出来就写。只有生活中每次拾起一些比较理论性的书,或听一些课,转身回来面对现实中的挑战,突然被点亮时,会渴望透过文字与人分享,不甘于自己一个人手足舞蹈,原地转圈圈。

你读过××写的书吗?

你听过×××的理论吗?

你知道很多年前×××已经探索过这个问题,他的答案是这样的……

在小组、姐妹群中如此问,偶而会有人认真地掏出小纸条:“再说一遍书名,我去找……”“谁?我查查。”

更多时候,会得到这样的反应:“喔,书买了,好艰深啊!实在没那个专注力去研究。”

后来,还有更直接的回答:“你既然读过了,直接讲给我听吧!”

一开始我不放弃,义正词严地说:“书要自己读,才会自己思考,自己得着。我讲的都是二手货。”

他们顺服地点点头,“忧忧愁愁地离开了”。

当时,我内心还有没说完的话:“我不是天才,读这些书也是花上代价,一遍不懂读第二遍,一本不行读第二本的好不好,想有所收获哪有捷径?”

生活会把人的心像团面那样搓揉,擀平,再搓揉,直到它“三光”:看不见面粉,看不见硬块,看不见水。

翻译的念头再次回来找我。

如果有一本值得读的英文书,不懂英文的人无法读,并非因笨或懒,那么,让他们有机会阅读的最好办法并不是叫他们重新学一个语言,而是找到一个好的翻译本。我想起许多姊妹走在生活的困境中,愁眉苦脸地对我说:“可不可以不要跟我讲理论?告诉我怎么做好吗?”

把写在那本永恒大书的真理,透过其历史、文化背景和书写的文体去理解,透过圣灵亲自的引导去领悟,然后转换成生活可以听得懂的方式演绎出来。也许真理从原则到实践,也是一个翻译的过程?

过去对翻译的印象就是头脑够灵活,语言有天分,写作有纪律。

如果知道某位译者自己能创作,却愿意花时间成就别人的优质作品,将其带到更多读者眼前,会觉得他们很了不起。因为对我来说,这是孩子自己生和去收养的差别。由于不是自己的领域,我很少关注译者心声。

在一个不小心点到的podcast(编注:播客)访谈节目里,那个译者聊自己对翻译的爱,却震撼了我。

虽然不是外文系毕业,又担任公职三十年,她却因着对书的热爱,产生把它们翻译成中文与更多人分享的渴望。为此,不但多年斜杠度日,白天在公务机关工作,晚上在家翻译小说;退休后,还在出版业低迷的季节,为了把心爱的外国推理小说引进华人世界,与友人开了一家出版社。

《追风筝的人》中文译者,已经翻译了八十多本书的翻译家李静宜说,翻译一本文学书之前,首先是爱上那本书,进入那本书,花时间与那本书的人物相处,去体验里面每一个角色的喜怒哀乐。简单一句话,就是“入戏”。

原来翻译不是语言的交换,在怎么说给读者明白之前,译者自己不但理智上要明白,情感上也要感受得到,心境上更要对文字背后的理念能有所领悟。

她遇到最难翻译的小说,就是《巴拿马裁缝》的作者约翰・勒卡雷(John le Carré)的作品。刚开始,她只是觉得这位作者用字艰深,要读懂字面意思就很困难;直到人生来到某个岁数,有了某些经历,她才终于领悟到勒卡雷笔下所讲述的人性纠葛。只有在现实生活的经历中明白了,自己真正读懂了,领会了,才能够精准地选择语言和叙述方式,去讲述给中文读者听。

先爱,先读懂,先体悟要翻译的书,然后才选择你要使用的语言。李静宜说:“用他们的逻辑去理解、思考,才能忠实呈现其口吻,推敲出角色接下来的抉择与行动。”

我听着,恍然大悟:啊!真理落实生活,又何尝不是如此?

在那道成肉身的呼召里,对“道”的热爱,明白,和体悟,也必须走在前面,引领我去选择自己要如何使用每一天去翻译所信。

然而对译者来说,语言的选择仍非常重要。除了懂两种语言,还要照顾到不懂的受众,他们需要的,是帮助自己明白的表达方式,所以太执着于语言交换的精准度,而失去流畅易读性,以致产生“翻译腔”,是李静宜看到的不成熟译者最容易犯的毛病。

我想起自己当年从一个没有基督信仰背景的家庭走入青少年团契时,就对这种翻译腔既羡慕又困惑。

羡慕,因为他们懂得另一种我不懂的语言;困惑,因为他们讲的字我都懂,就是凑起来艰深无比,让我似懂非懂。

而且自己还不敢问“你刚刚说的是什么意思?”就怕露馅儿,显出自己不但不会外语,连自己的语言都掌握不好。

踏入信仰之后,我也曾经兴奋地想成为未信父母的真理翻译者,发现自己的翻译腔一点不输他人。

这个翻译腔,有时候是因为懂得不够彻底,所以直接抄用辞典书面语。我总是很气,明明讲得那么清楚了,你们为什么就是不明白,不接受?哪一个字你们听不懂呢?

有一回,在厨房做饭时,我又用翻译腔跟妈妈讲了一些见证故事,正讲得热血沸腾,她悠悠地望着炉火,突然回了句:你们都是圣人,我很平凡。

当场我愣住,原来自己的翻译这么离谱?让人不但没听懂,还听错。

渐渐,我越来越深刻地体会到自己在不信的家人朋友当中的角色,就是一个译者。每一个读那本永恒大书的人,都在用自己落地的生活去翻译大书,帮助周遭没读过或读不懂的人明白。但我的翻译语言是说出来的话,也是做出来的行动,是自己的生活见证,也是我与受众的关系。每一个人都有他能读懂的语言,我不能把英文书翻成西班牙文给华人读。

在文字工人的体验旅程中,我更多地认识了天国语言和地上语言之间的翻译使命,发现除了应当理解原文和其作者,也需要对另一方的读者有诚恳的理解和珍惜。

约翰·伊纳祖(John D. Inazu)以在法律和宗教领域的工作而闻名。他是美国华盛顿大学圣路易斯法学院的杰出法学和宗教学教授,长年在地上的法律与天国的法则这两个领域之间来回对话。他也认为自己真正的工作就是翻译。

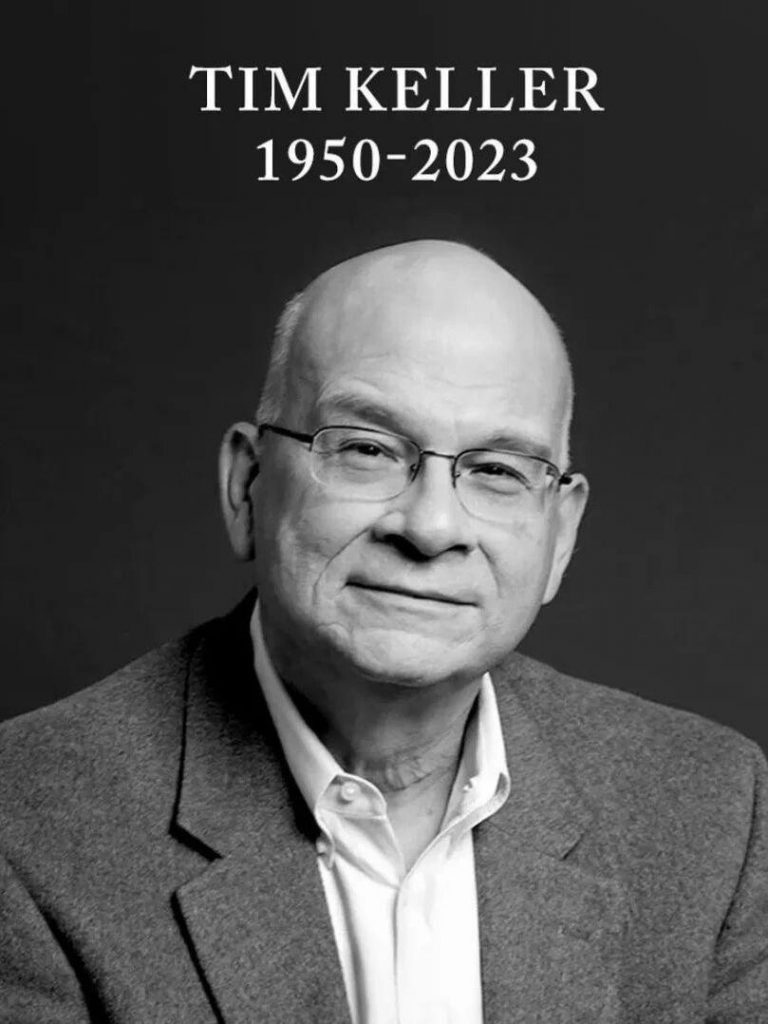

最近,我读了他和提摩太·凯勒牧师一起策划编出的书——”Uncommon Ground-Living Faithfully in a World of Difference”(《非凡之地——在多样世界中忠诚生活》,ChatGPT翻译)。

凯勒牧师被主接走之后,有不少文章和采访回顾他的一生,其中一项,是他乐于和非基督徒知识分子对话。在面对信仰理念的差异时,凯勒牧师的方式不是找出对方弱点切入,而是找到双方的共同之处开启对话。

带着这样的理念,在书中,他和伊纳祖教授邀请十位不同领域的菁英加入,分享他们如何在自己的领域里活出信仰,找出自己领域范围内和不同信仰之人的共同之处,并从那里出发去做有声无声的福音传递。

伊纳祖教授在此书里写了一章,取名为《译者》(The Translator),里面谈到自己跨在世俗高等教育学府和基督信仰中间,既是法律教授,又是基督的事奉者,常常觉得自己做的就是翻译工作,若能在诸多差异中找到双方的共处之地,不但能建立双方的共同兴趣,更能拉近彼此的关系。

他还提到一个优秀律师会熟知的法则:自己论点的成功取决于了解对方的论点精华。而这些属于对方的优质论点绝对不是一些夸张的表现,它们代表着对方观点当中最慷慨和复杂的思想阐述。把对方的论点妖魔化并不能帮助律师说服对方,只有让对方看到自己认识他们的优点,才能找到进行沟通的共处之地。

他深信,身为世界和教会之间的翻译者,代表着对真理的熟悉领悟,也代表着对世界论点的深入了解;和大学教授同侪学生做好朋友,就像和教会里的人做好朋友一样重要。

在文字创作的喜悦里,我也身处两个国度,承受着这样一个翻译使命。无论是透过怎样的文体书写,我将是站在两个国度中间的译者。

翻译家李静宜对原文书籍的入戏,让她不只读懂原文语言,也读懂作者为什么会这样说故事;对自己人生经验的认真体悟,更让她经历了那些故事怎样和自己的故事之间有了交集。她最近一本书《为你,千千万万遍:静静读一本书的翻译笔记》里,就记载了她如何爱上了自己所翻译的书,又如何在自己的现实里,继续与那些书的内容深刻对话。

文字工人的创作也是从爱上那本大书起步。一遍一遍地读,都是生肉,等着现实来煮熟。

而伊纳祖教授和凯勒牧师提醒我,对受众的尊重和理解,与他们建立生活上的连结,开展真挚的友谊关系,会让我懂得选择怎样的语言去阐述我所理解体认的原文故事。

前富勒神学院(Fuller Theological Seminary)校长理查德·莫尔(Richard Mouw)在为《非凡之地——在多样世界中忠诚生活》写书评的时候如此说:

“要热爱去跟意见不合的人互动,这对许多坚守基督信仰的人来说并不容易。提摩太·凯勒和约翰·伊纳祖不仅做到这一点,成为榜样,而且在这本精彩的书中,还聚集了智慧的对话伙伴,提供了急需的建议,为如何培养谦卑、忍耐和宽容的属灵美德提供了必要的忠告。这些美德对于如何去爱多元化文化的邻居实在太重要了。”

谦卑、忍耐和宽容,正是凯勒牧师所提出来的,所有真理翻译者的必备条件;当他们离开书桌,进入现实与人互动时,生命,就成了周遭人最容易读懂的稿子。

于是,作者有时用笔或敲键盘写成文字书,却在每一天,用自己的生活,读成给周遭人听的有声书。

于是,在文字工人的写作呼召里,也有一个从爱上帝到爱邻舍的翻译人生要认真地活。

—THE END—

课程推荐

正_01-809x1024.jpg)

作者简介

马睿欣

电子工程学士,富乐神学院神学硕士。一生钟爱写作。曾任《宇宙光杂志》《真爱》杂志专栏作者,文章发表于两岸北美杂志报纸、公众号等。

过去几年主领“用心生活”微信群透过文字去影响近学员在不同人生阶段(单身到成人子女的父母)的现实生活中认识真理,活出真理,享受真理。

着有散文集《游子足音》《管教的智慧》《理家理心》《直面网络》《书虫落网有出路》(合著)《养育模式大逆转》。