- 故事的呼喚

- 2025年8月29日

之兮 | 想写,却无字可写时

想写却无字可写的困境,该如何突破?作者在困惑中认识到,无话可写虽是常态,但有话可说亦有法可循。这“法”是什么呢?

本文为W130《普通读者文学随笔课》学生回响,欢迎查看文末海报,了解本课程。

有人说,一个人产生困惑时,会试图通过各样方式解开它。这样说来,困惑是一种动力。我的困惑来自想写,但无字可写。当自己那点有限的阅历和经验写完后,就无话可说了。即便写出来,也是那么空洞、无聊。我想写,可源源不断产出文字的泉源在哪里呢?

2024年年初,莫非老师在小红书上有一篇文章,标题是《别说读过了,要说发现了》。光是这个标题就让我有种眼前迷雾被拨开的感觉,因为“读过了”就是我阅读的习惯。自诩读了一些书,可是到头来只能说出“我读过”。所以那一年,立志要将这句话作为自己的座右铭,改变读书习惯,带着“我发现”的动机去阅读将要展开的书。

阅读的当下,一般都会产生共鸣、震撼、思考、挣扎等情绪,也会收获一些专业领域的知识、地域风俗、思维逻辑等知识点,可是要将它们保存下来,不至于烟消云散,那就得拿起笔来记录,或写或画或贴标签。可是,这还是不能很好地、整全地输出一本书或一篇文章,那些东西太零散了,我想它们应该被整合起来。

创文推出的《普通读者文学随笔课》(以下简称《随笔课》)来得正是时候。别笑我无知,曾以为“随笔”就是随便写写。事实上《随笔课》,不仅教人如何阅读,还教人如何写出一篇有质量且有信仰回应的文学评论。

不瞒各位,在第一堂课中,我就找到了困惑的解法:阅读,是写作的开始;写作,是阅读的延伸。莫非老师非常有趣地告诉大家:“(我们)误以为作家有很多话要说,其实他们说的话,是累积了大量阅读之后,汲取到的思想,再进行文学表达。”这句话对我来说,是一颗定心丸。原来无话可说可能是常态,有话可说也有法可循。

这法是什么呢?

第一,学会阅读

人或许会想当然地以为自己会阅读,就比如我。在这堂课中,我的阅读习惯再次被纠正。莫非老师一共提到八个点,包括阅读的心态、节奏,所用到的工具、写笔记等。写笔记的重要性不言而喻,它不仅能呈现和捕捉另外七点内容,也可以帮助人梳理作品内容,了解作者创作的意图。当然如何写笔记也有大学问,学了才知道。

不过,有了这些还远远不够。

第二,学会批判评析

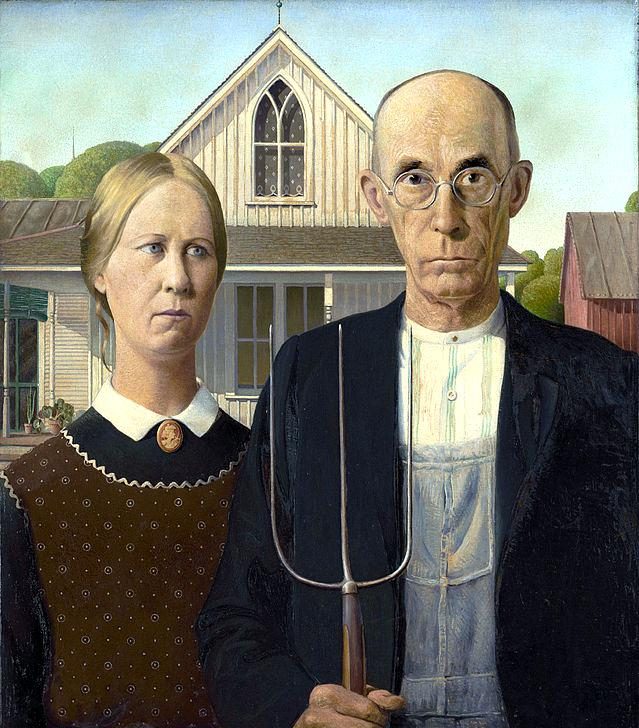

对于这个部分,莫非老师先从视觉形象的批判评析入手。课堂中她安排了好几幅画,以此检验和训练大家的批判性思维。令我印象较深的是一幅名画——《美式哥特》(American Gothic)。以前在视频《奇趣美术馆》中遇到过这幅画,一对穿得严实、整齐,神情严肃的中年男女站在一座整洁的、具有哥特式风格的二层楼前,男人左手拿着一把叉子,女人似乎颇有些厌恶地看着男人。《奇趣美术馆》的解读,也可能是许多人的解读,认为这幅画在嘲讽那个时期、那个阶级的人古板、保守。对于画一窍不通的我来说(其实这只是一种借口),当然是全盘接受这解读了。

然而,莫非老师告诉我们,这种解读违背了画家本人的创作意图。画家的意图是赞美这个地方的人,因为在经济大萧条的时候,他们还能有稳固的家,还能保有体面。他们面对生命的姿态是勇敢的,没有什么能打倒他们,他们也没有丢弃自己的文化传统。

原来作者的意图与第一种解读截然相反。从这幅画的评析中,我意识到自己缺乏批判性思维,就只能被灌输和接受,就如莫非老师所说“一个有批判性思维的人,不会被动性地接受信息”,更意识到一篇有深度的文章需要有批评性思维。

当然,“批判性思维不是找错,而是审视和探查”。这种批判性的特质,特别是批判性读写,可以通过训练培养出来。这里有四个步骤:第一,摘要或简述文章大意;第二,分析评论文章内容;第三,总结回应读后的感想;第四,评估作品好坏。每一步看起来似乎很容易,但实操时会发现有难度。就比如第一步:概述文章,能完整且简洁地概括一段文字、一个故事、一本书,需要好的理解能力,以及对文字的驾驭能力。懂得先劈掉旁支,抓住主线,用精准的文字表达出来。

第三,掌握分析评论的三个要素

一篇分析评论,少不了对故事的叙述、细节的把握,和对脉络是否一致的观察,以及有无比较和对比的思考。这三个方面可以帮助你了解作者的内在逻辑,以及解读作者思路的铺着,解读他的主题,并参考作者的写作策略。

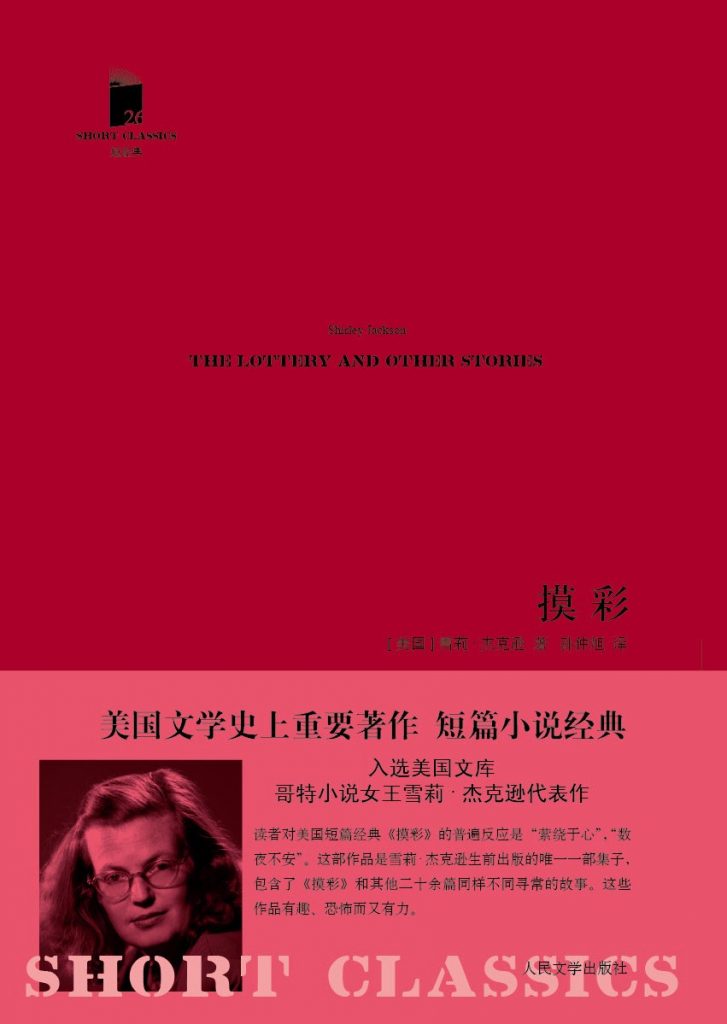

这三个部分,老师分了六个视频进行详细讲解,并且针对每个要素布置了一篇经典文章,要求学员运用该课掌握的知识进行赏读。其中较为触动的是《摸彩》和《枭河桥记事》。

就拿《摸彩》来说,它对应的要素是把握故事叙述和细节。这篇小说的梗概是:有个村子每年夏天一个特定的日子,都会举行一次全村摸彩(抽签)活动。小说大篇幅地描写这次摸彩是如何进行的,以及从老到少对这次摸彩的态度和反应。怪异的是,所有人都不明白摸彩这个活动的意义和目的,只是年复一年地继续下去。令人惊悚的事情在结尾揭晓,被抽中的人要被全村人用石头打死。原来这是一场群体性的谋杀,可是却没有人认为它不合理。

原本只能沉浸在故事的怪诞和惊悚中,或许隐约能感受到作者想要表达些什么。但那都是混乱、思绪不清的东西。老师用技巧帮助我们梳理,并走入更深的领域。其中一个部分便是从小说的细节入手,比如思考摸彩中的象征,从象征中找到小说的主题。这篇小说的象征事物有三个:村子、黑箱与摸彩,它们分别象征着社会、传统习俗以及一种仪式。那么,作者的主题之一便是谴责陋习,批判人性的恶,也批判盲从的危险。当然,这个小说的主题不止一个,诚邀有兴趣的读者来探寻。

如果一篇分析只停留在作者的意图,那它的任务还没有完成。接着老师引导大家思考,这个主题与你我之间的关联,她问我们:在你生命中,你曾参加过哪种仪式,包括庆典、信仰或文化、家庭传统,是让你觉得已经不知为何,却仍然忠心职守的?初看这题,自认为自己不在此题范围,倒是想起了别人。记得去年年底刚生完孩子,对长辈们认为的产妇该如何坐月子不以为然,比如不能洗澡、要多喝姜茶等等。静心思考,自己早在其中,具体事件之一就体现在我几年前非要跟风拍婚纱照。尽管价格不菲,尽管早知道照片靠后期修图,我也要拍。盲从可能发生在每一个人身上。哈哈,真是如夫子所说的:看见别人眼中有刺,却看不见自己眼中有梁木。

一刹间,觉得文学与生活是那么近,文学与信仰亦是如此。

从如何阅读一部作品,到用批判性思维去探寻和审视一部作品,再到总结回应,最后评估好坏(信仰的价值观),一篇有信仰的文学评论就产生了。步骤虽简单,要掌握这些内容,却还有很多细节要做。我想刚开始得亦步亦趋,熟练后才能化繁为简。从不熟到熟的过程,用一句诗来概括再适合不过了:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

课程推荐

文15_01-809x1024.jpg)

之兮

2020年遇见创文,五年中被牧养、被陪伴、被点燃,操练做一个有纪律的文字人和一个有异象的陪伴者。目前参加JH文字事工,喜欢读小说。